社區故事

- 詳細內容

- 作者 葉臻

- 分類: 社區故事

- 點擊數: 143

秋盡冬來,枝頭楓紅隨著雨水及陣陣寒風化為滿地錦繡。2024年11月14日下午四點剛過夜幕低垂,加拿大慈濟素里十五位志工來到素里街友之家(Lookout Housing and Health Socie ty)送暖,自2002年開始至年已是第二十三次舉行。送出的四十八份過冬物資,能幫助街友平安度過冬天。

街友新註解 用心表尊重

素里市政府安置無家可歸的街友(Homeless),除了自建外收容機構外,也與多家民間機構合作成立庇護所(亦稱收容所Shelter)。透過政府部門、民間團體共同努力,在卑詩省十九個城市全年無休二十四小時,提供他們一處可以遮風避雨、重新再出發的「家」。

素里街友之家的前身是Front Room,是為街友提供各種服務安置的計劃,來支持社區中無家可歸者需求的臨時服務中心。住民(resident)是對住在裡面街友的尊稱,庇護所管理經理稱住民為Clients(客戶)。

特別晚餐宴 驚喜與感動

暫別多日陰雨天氣,雖然氣溫偏低約六度左右,但短暫露臉的陽光,隨著慈濟志工一起進入街友之家,迎來滿室溫暖。

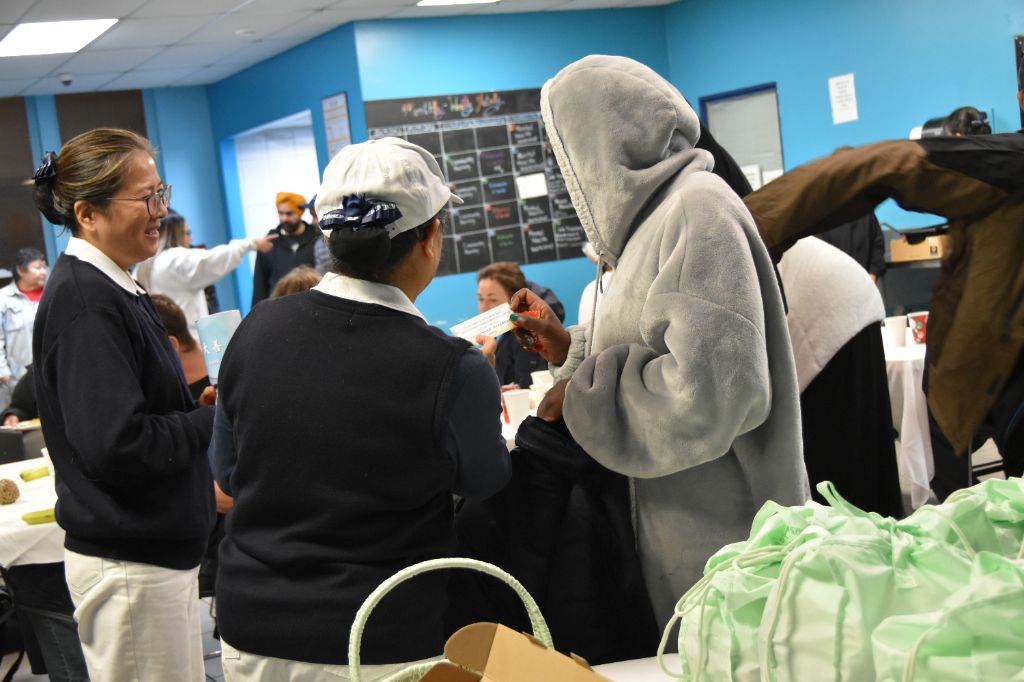

晚餐時間,街友陸續進來用餐。街友之家準備了豐盛佳餚,志工帶來咖啡、巧克力熱飲及香蕉,並將桌子鋪上潔白桌巾及花飾,來回在餐桌間穿梭端送晚餐,親切服務滿足街友一切需求。

「還要熱巧克力嗎?」、「需要香蕉嗎?要幾根?」此起彼落的招呼與街友互動,街友驚喜的享用美食,還有街友雙手合十表達謝意。

好話來祝福 愛心陪過冬

傳達思想、感情的慈濟歌曲〈普天三無〉,優美旋律隨著志工手語演繹,吸引街友跟著舞動雙手,街友之家工作人員也走出辦公室佇足聆聽。

「這是什麼?」街友指著志工管惠美手上卡片好奇的問。管惠美回答:「這是證嚴法師的祝福,您要選一張嗎?」在志工鼓勵下,街友大聲念出手中的靜思語卡——「最平淡的日子,心裡最安定。」

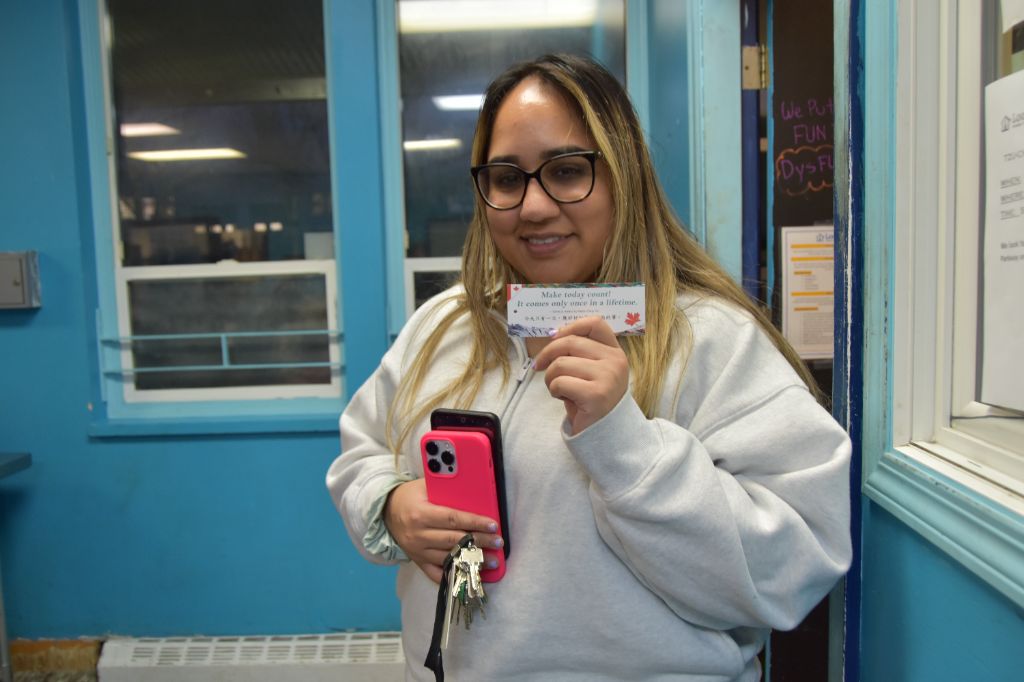

街友之家臨時專案協調員潔西卡.伯林(Jassica Biring)拿到的靜思語是——「今天只有一次,應好好把握做該做的事。」她表示會放在桌案上,時時提醒。

潔西卡表示:「慈濟『竹筒歲月』的募款概念很好,所代表的意義也很好,投入的銅板無論多寡,即使是一塊錢,也能積少成多,達到幫助人的目的,帶動社區行善助人的正能量。謝謝你們帶來過冬的禮物,對我們的住民是很及時的幫助。讓我們一起攜手幫助需要幫助的人,因為我們都是一家人。」

志工林奕君介紹「慈濟」發祥地源自臺灣,落地生根在加拿大,慈濟志工秉持證嚴上人的教誨回饋當地社區。響應「竹筒歲月」精神,街友投入銅板露出靦典笑容;另一位街友翻閱《慈濟月刊》後,希望帶回去看。

泰國裔卡米(化名),展示身上穿的新外套,高興地表示:「前些日子天天下雨,這件外套來的真是及時,不用擔心淋雨受凍。」

街友之家經理丹.格雷瓜爾(Dan Gregoire):「素里街友之家最大收容量是四十個床位,所有經費來自政府補助及社區捐贈。感謝慈濟支援素里街友之家長達二十三年,讓街友感受到多一分温暖。」

換穿新外套或背心的街友,帶著生活用品包(牙刷、牙膏、洗臉方巾、洗澡巾、毛線帽、指甲剪、體香劑、長桶襪子、毛線手套、雨衣。),手握一杯香氣四溢的咖啡在料峭寒風中,帶著安心笑臉離去。志工默默祝禱,此次送出的四十八份過冬物資,能幫助街友暖暖地平安度過這個冬天。

- 詳細內容

- 作者 葉臻

- 分類: 社區故事

- 點擊數: 159

慈濟基金會成立「青年公益實踐計畫」,這個計畫主旨在鼓勵青年從公益與永續經營為出發勇敢去構築心中的創業藍圖,自2017年至今已經舉辦七屆的評選,今年12月7日即是第七屆的成果發表活動,十一組團隊從今年一 月開始進入培育模組,經歷一年來多場的培力課程、總導師每三個月一次輔導與業師每月一對一的輔導,今日的成果發表將呈現他們的成長收穫與進步的果實。

透過今天的成果發表,深度了解今年的團隊他們的公益創新視野,用多元的議題角度切入公益達到共善,走訪每一個團隊傾聽他們的初衷,看見他們想要為社會做些甚麼改變,以及加入慈濟「青年公益實踐計畫」之後,慈濟基金會挹注資源與眾多人力,結合各方業師的專業輔導,一年來團隊如何努力逐漸站穩腳步,加上他們自己的努力,將他們公益創新永續發展事業的夢想落地實現。

致力公平交易 讓小農辛苦都有回報——好農莊園

現場走訪十一組攤位,每一組團隊的成果具體且豐碩。攤位前擺滿了各種小農的作物,經過現代科技加工研磨成粉末,加以調配成為輔助健康的茶飲,這是團隊之一好農莊園專注於解決偏鄉與部落小農的耕作與銷售問題。「為了拜訪小農,我們要爬樹撥開無數草叢,爬山涉水,常常又累又餓,但是可以幫助這些小農,我們也覺得很欣慰」。好農莊園團隊創辦人林雨萱這麼說。

林雨萱當初會創立好農莊園源起於自己就讀慈濟大學待過花東一段時間,因為學校社團而認識一些部落或是偏鄉的小農,由於他們的農作物比較特別,不是大眾常見的蔬果,沒有農業產銷班收購,這些農作物沒有銷售的管道,就放任作物成熟凋零農民的心血也就化為零。漸漸的農民就會放棄耕種這些特殊的農作物,她覺得很可惜,於是她創辦了好農莊園致力於協助這些小農解決他們的產銷問題,將這些營養豐富獨特又有特色的作物推廣進入市場,也為這些弱勢的農民帶來一份收入。

好農莊園從零開始到經過一年多來走訪花東各個山頭,目前已經協助輔導五十位小農。她感謝道,很幸運可以入選慈濟這個FUN視野公益計畫,經過一年來總導師與業師輔導,讓好農莊園創業過程可以一步一步朝著目標往前進。

天然製劑取代化學農藥 改善農業用藥生態——洽口科研、Global Cerah

洽口科研,致力於開發取代農藥的天然植物保護劑,作用在延緩蔬果採收後成熟的速度,對果農收成後的損耗有非常大的幫助。營運長程浩軒說公司成立於2018年,原本是利用碳材製作環保餐具,但是環保餐具推行不是很順利。

後來有農民跟他們反映,碳材可以吸收農作物採收後成熟過程散發出來的乙烯,於是他們轉換跑道嘗試用碳材去吸收抑制這個乙烯,後來實驗成功製作出製劑,證明是能有效抑制乙烯的產生。接著便想將這個製劑使用在田間,於是向農民回收廢棄果皮和果肉收回來製成精油,再回收廢棄的竹子,回來用高溫撿鍊成碳材,將兩種結合製成製劑交給農民施灑在田間,有機植栽也可以使用,是一種天然的製劑,可以有效防止植物在田間的病蟲害的問題,另外在作物採收下來後噴灑另一款製劑,可以有效提高農作物的保鮮時間二倍到三倍。

程浩軒說,去年他們知道慈濟有這樣的一個計畫,於是他帶領團隊報名參加,很高興能入選,在今年一整年慈濟給予很大的幫助,包含老師總業師在企業經營上給予很多意見,同時慈濟不斷想辦法怎麼樣讓團隊的企業模式運作可以更完整,然後可以更永續的走下去,這一切都讓他覺得非常感謝。

同樣是改善農業的Global Cerah是來自馬來西亞的團隊,團隊的計畫是將廢棄物轉換成蛋白質,藉由機器流程自動化(RPAs)和光學感應器的支持,將農業廢棄物管理系統和替代蛋白生產整合成一個永續的解決方案。Global Cerah的願景是將廢棄物轉化為蛋白質,以形成農食循環經濟。

團隊代表希黃維理說,Global Cerah希望鼓勵馬來西亞當地的農民和種植園主能將他們的廢棄物交給我們進行回收,並在市場上推廣替代蛋白質的使用。

輔導農民改變耕種慣性 讓良田永續經營——大人物

改善農業的課題非常多面向,也是刻不容緩,米糧是我們每天都是必須面對的。大人物團隊專注於宣導農民種植的慣性,希望改變以往水稻田都是一期接二期持續耕種。團隊希望可以輔導農民,一期作種水稻,二期作可以轉種雜糧,雜糧當中尤其是大豆它可以固氮,會讓土壤當中的根瘤菌把空氣中的氮抓下來變成氮肥。他們發現透過水稻和大豆的栽培,會讓土壤越種越肥沃,可降低對化學肥料的使用,也達到減碳的效果。

把產和銷的鏈條拉起來,大豆和水稻都可以機械化栽培和採收,所以非常的省工。從人、從環境、永續的議題,我們把大豆和節水米的供應鏈透過本計畫,導到農田當中, 農民能夠永續經營,也可以在地終老。如果現在開始在非基改大豆使用上,響應採用國產的狀況下,就會讓我們的產業有一個結構性上的改變,對於推素也有很大的幫助。陳建瑋說他相信國產大豆的優質蛋白質的供應,會是產業最好的一個永續的解放。

種出森林 還原都市自然推手——一野森林

地球暖化日益嚴重,溫室效應讓氣溫不斷升高。一野森林致力於以宮脇森林造林法,挽救氣候變遷的造成的都市與生態問題。共同創辦人顏銘毅自日本學習日本宮脇森林造林法,引進臺灣積極推動宮脇森林造林法,希望減緩都市熱島效應。

共同創辦人顏銘毅說,這一年下來自己成長非常多,因為做公益事情的時候會很需要一個很棒的方法和思維去永續經營,慈濟團隊跟放大視野的業師和總導師們給我們很棒的資源和輔導讓我們去獲得這樣的思維和認知進而讓我們可以慢慢的站穩腳步,這一點是非常大的改變。

目前一野森林最大的成果是已經在臺灣種下四座大小不同的森林,其中今年最大的成果是在臺南有一座最大的森林900棵21種原生種算是類自然森林。這座森林位於臺南地區某一處公園,因為地處出海口土地含鹽量很高,也很容易積水,政府單位種任何植物都無法存活,經過一野森林的土壤研究與調查,不僅是種樹更把一片森林種回來了。

顏銘毅還分享另一個成果,今年十月,一野森林代表臺灣去參加聯合國在日本舉辦的宮脇森林造林研討會,來自全球27個國家聚集一起討論分享宮脇森林造林改變環境的成果,這對一野森林來說是一 種肯定也是重要的里程碑。

從時間縫隙 搶救路倒者更多生機——聽見AED

聽見AED拯救每顆心,兩位來自急診室的醫生因為專業而看見搶救生命的時間縫隙,共同創辦愛陌生。聽起來像是電視劇的情節,為搶救因突發狀況路倒的患者,爭取更多的生機而隨時待命,共同創辦人同是急診室醫生陳治圩、陳彥儒。聽見AED的構想是為路倒的病患在救護車到來之前的五到八分鐘,進行CPR或者AED使用的緊急搶救,為病患到院前爭取更多生命被救回可以健康走出醫院的機會。

創辦人之一的陳彥儒醫師說,目前臺灣關於路倒或是在公共場合突發狀況的病患都是等待救護車到院急救,其實如果能在到院以前把握五到八分鐘的時間縫隙,對患者實施CPR或是社區AED的使用,患者可以健康走出醫院的機會是可以提高的,所以聽見AED的方式是希望結合科技系統與消防單位,及時找到社區會施行CPR急救或是AED的民眾,前往案件發生現場,去做搶救的工作。

目前AED的成果今年已經透過系統招換過842人次,截至七月因為有救護者前往現場救援,已有16位到院前停止心跳患者因為搶救成功成走出醫院。

陳彥儒說起加入慈濟FUN大視野想向未來這個計畫,這一年來慈濟為團隊安排了很多課程和培訓,有業師和導師的指導,讓他們更了解這樣一個系統要啟動得更完善更成熟還有其他的面向要解決,經過和慈濟以及業師們的討論,團隊今年的目標設定將要上架一個全國系統的AED的位置地圖,讓搶救生命的AED更容易被找到。

用臺灣教育軟實力 改善泰北學童受教育的弱勢——樂。斯屬

致力於教育平權以幫助泰北偏鄉學童為起點的樂。斯屬是一個網路教育平臺,創辦人李盈萱最主要的目的想要幫助全世界無法受教育的學童,而新創教育課程網路平臺。說起今年最大的收穫莫過於很感謝可以加入慈濟的這個計劃,這一年來讓他們非常充實, 對我她來說組織在今年真的有因為計畫進步很多,透這一年的輔導最最重要知道更多的方法如何去跟大眾溝通她們想做的事情。 李盈萱說台灣教育的軟實力非常有優勢,以臺灣優秀的教育軟實力讓更多人知道臺灣。

推動「青年公益實踐計畫」重要的推手,臺灣大學社會工作學系名譽教授馮燕老師,說今天是個熱鬧的場合,也是歡喜的時刻,她向團隊喊話說到,能夠加入慈濟基金會的這個公益計畫都是很有福氣,真的是一個很好的機會,也許對大家來說只是一個開始,但是從這裡可以得到更多的福氣,然後將來大家一定可以更加的發光發熱。

慈濟基金會顏執行長顏博文會後的期許,每一個團隊們都非常努力,也非常好,希望以後每一屆的資深學長都可以回來將他們的經驗作分享,希望這股共善的力量可以延續,並號召更多年輕人來了解來參與,發揮他們的創意為社會創造更多的無限可能。青年做公益創造精彩可期的影響力,成為真正出累拔萃改變世界的推手。

- 詳細內容

- 作者 葉臻

- 分類: 社區故事

- 點擊數: 127

「現在正好我們在慈濟的靜思堂,是真的感謝慈濟很實際地來幫助,覺得那時候,不分宗教信仰,也不分種族……」天主教劉一峰神父蒞臨慈濟玉里靜思堂,除了特地前來感恩慈濟更是勉勵大眾,大家同是一家人,在這地球上要 真誠地合作。「保護地球能夠繼續活下去,那是我們共同的家園。」短短的致詞,從康芮颱風造成中央山脈下連綿的土石流災害,道盡他對地球的疼惜極力呼籲人人要團結合作,愛護地球。

2024年10月31日,強颱康芮颱風侵襲臺灣,造成嚴重災損。而自此颱風登陸前,其雨帶和外圍環流,便為宜花地區帶來強勁雨勢,玉里、卓溪、萬榮等地多處爆發土石流,處處可見流淌的泥流、土石滑流及田地、道路、民宅淹水……慈濟人災後即動員前往災區清掃、訪視慰問、發放祝福禮,更於12月1日於花蓮玉里靜思堂舉辦一場溫馨的感恩茶會,除了是慈濟志工及鄉親們彼此感恩,更是善念募集、互相祝福的聚會。

人間有慈濟

在玉里靜思堂二樓講經堂裡,張張整齊排列的圓桌上,平安吊飾、志工親手製作的小巧精緻可口茶食與茶水,還有盞盞閃著點點亮光的福慧燈,正靜默地迎接來自玉里、大禹里及卓溪鄉卓清村、卓溪村與萬榮鄉紅葉村等地鄉親們蒞臨。透過張張甜甜椅圍坐成愛的甜甜圈,大家相見歡、話家常,慈濟志工更以短暫時刻傾聽、膚慰鄉親。

「這次風災,當土石流一波一波侵入我們家園時,心裡非常慘痛;可是當無助的時候,看到慈濟師兄、師姊伸出雙手將我們緊緊抱住、保護我們,我非常感動。」紅葉村村民伍先生說起遭遇此次康芮風災嚴峻的考驗,心中的驚恐,而慈濟人及時出現給予膚慰與協助,是他一股向前的動力,也隨著志工們幫助鄰居清除淤泥與砂石。

他哽咽道出心中感觸,面對上天降災,人們沒有辦法抵擋,然而何其有幸人間有慈濟,這些懷抱著佛陀慈悲濟世精神的慈濟志工,讓伍先生深信「佛陀」不在天上,就在人間。「我相信沒有聖誕老公公,但我相信人間有慈濟人,永遠永遠在我們身旁,當我們受苦、受難的時候,他們一定會伸出雙手……」他不斷道謝,更說出心中雖有很多感謝,卻無法表達,最後以深深一鞠躬,說明內心無盡的謝意。

而來自大禹里的向女士也分享風災帶來的衝擊與心中的感動,她指出,很多長輩都表示,幾十年來未見過這麼大的風災,個人也不曾在驚恐中與颱風共存。這次風災,在驚恐之餘也要接受災後重整,看到慈濟邀集一大遊覽車來自四面八方的志工朋友們,到大禹社區關懷訪視,她非常感動。

向女士表示,所有志工們都用心與他們對話,關心大家與需求,更帶來安心祝福禮,挨家挨戶親自關懷。「在安心祝福禮裡面還有證嚴法師的慰問信,法師的每一句都傳遞了希望跟鼓勵,可見慈濟的關懷不僅只在物資上的支持,更是心靈上的支持。」她代表大禹社區所有居民感謝上人、感謝慈濟及所有志工們,謝謝大家帶來的微笑與關懷。「大家辛苦了,有你們真好。」

她認為,透過這一場感恩會,大家再度感受到慈濟的愛與關懷。從一踏進靜思堂時,即刻感受到愛與關懷不分地域、不分你我;只要有慈濟,處處都有愛,處處都有蓮花。「最後還是感動,我們會將這分感動凝聚在心,我們會很珍惜這一段因緣,謝謝大家,謝謝慈濟的愛與奉獻。」

未來持希望

前玉里鎮復興廣播電臺臺長王先生,因為深感玉里風土民情的美好,退休後便選擇續留花蓮。家人都在臺灣西部定居,目前獨居的他,承租國有土地從事農業生產自給自足,秉持著要活就要動的想法,他在人生後半輩子,定居在花蓮這片土地上以農耕實現理想。

王先生認為這次風災,是親身經歷過最嚴重的一次,強風把粗壯大樹狠狠折斷,路斷了、直到第五天才搶通,才恢復供水供電,房子也嚴重漏水。雖然如此,他仍然不畏刻苦繼續留居在漏水的房舍裡。展現無比毅力及樂觀心態,他分享:遇到困難就是克服它,一步一步修,克服了就好。

風災過後,慈濟志工黃麗雲曾打電話關心,而後又有志工親自上門送來安心祝福禮,並關心有何需要協助?之外,更是不斷接到志工關懷電話,對此,王先生深感謝意。「慈濟真的是地方上最好的一個團體,當最落魄的時候有你們來慰問很感動,心裡很安慰。」他堅信,只要人平安,後續復原及往後的路,還是可以慢慢走。

家住卓溪鄉卓樂村的謝女士與家族親人共九人前來參加感恩祈福會,她猶記得颱風吹走了屋子鐵皮,導致漏水無法住人,就寄居在同母異父的弟弟家裡。一週後,村長帶著慈濟人前來慰問、關懷,並幫忙申請公部門修繕補助,她很感恩,受風災影響都有嚴重災損的親族都接受到慈濟人幫忙,大家都抱著感恩的心來參加今天祈福會。謝女士更藉此祈福會大家共聚善念,祈求能早日回到自己的家,溫暖的家。

透過鄉親們的見證分享,看到天災給予大家的省思,就如同司儀,慈濟志工呂鳳瑛引用證嚴法師曾開示:其實災難苦難它就是一種寶貴的教育,我們也在這裡學到,只有愛才能膚平每一個人的傷痛……她分享,在這樣的時候,只有愛可以讓大家心連心、手牽手一起來幫忙,讓鄉親們走過最辛苦坎坷時刻,相信明天會更好。

- 詳細內容

- 作者 葉臻

- 分類: 社區故事

- 點擊數: 232

為鼓勵四十歲以下青年投身公益並關注慈善議題,展現善的行動力,慈濟慈善事業基金會自2017年發起「FUN大視野 想向未來——青年創新推動計畫」,於今年(2024)進入第八屆。此項「青年公益實踐計畫」自9月徵件以來,獲得亞太及臺灣地區團隊熱烈回響,經過11月的初審後,臺灣團隊「孵化組」有25隊、「加速組」有9隊入圍,依計畫時程在12月4日進行決審,脫穎而出的團隊將能獲得獎助。

教育創新 聚焦不同族群

「孵化組」的決審由慈濟慈善基金會執行長顏博文、華碩文教基金會執行長魏杏娟、奧美公關董事總經理謝馨慧、陳永泰公益信託總幹事王景賢和臺灣大學創新設計學員創新長劉建成擔任評審,他們仔細查閱入圍資料並在聽取八分鐘報告後,提出問題和建言,諄諄鼓勵,令參賽團隊獲益匪淺。

入圍孵化組團隊,早上在新店靜思堂先進行了十隊的報告和統問統答,下午的決審因一隊未到場,實際進行十四隊。提案中有關教育創新和慈善創的各有四隊,地方創生/社區營造有二隊,循環經濟、青銀共創、食糧供應創新和環境保護各一隊。其中有七隊屬於營利組織,四隊為非正式立案組織(個人團隊),三隊是非營利組織。這些隊伍遍布全臺,分別來自新北市、臺北市、桃園縣、新竹市、彰化縣、宜蘭縣、臺東縣以及離島的金門。

第一個報告的「AI SOLLY」想要幫助的是特殊生,團隊提出臺灣特教現況,指出自臺灣推動融合教育以來,幾乎班班有特殊生。特殊生對應社會的方式,有別於一般孩子,需要社交技巧的練習,但卻不是每一位孩子都能獲得足夠資源。此外,偏鄉學校的孩子,與人溝通互動的機會同樣有不足情形,「最弱勢老師教最弱勢學生」的現象,有待解決。

AI SOLLY團隊結合特教專業和最新科技,發展出「AI人工智慧社交溝通助教」,藉以補足特教師資,幫助特殊生及偏鄉孩子獲得充分的社交練習機會,打開與世界對話的大門。相對於一般生,特殊生是小眾,如今有人關注到他們的障礙及學習,為老問題找到新解方,若能開發成功,提供更便利的應用服務及學習內容,相信會是特殊生、偏鄉學生和師長的福音。

由非營利組織「中華民國運動員生涯規劃發展協會」帶來的「陪伴式運動員生涯講師培訓」提案,則是想為臺灣的運動選手找出路,讓「下一代的事從這一代開始」。他們指出,由於「現行體制過度注重競技成績,導致選手在長期追求奪牌與成績的過程中,因缺乏自我探索與理解,以至於無法對接社會需求,導致生涯競爭力定型化,退役後難以融入社會。」因此,他們希望克服因體制造成的生涯發展不平等,幫助運動員培養第二專長與職場軟技能。

過去一兩週內,因著中華隊勇奪世界棒球十二強賽冠軍及後續許多運動項目榮獲金牌,「運動」成為國人關注的議題。比賽有輸有贏,看似風光的競技背後,選手可能因年齡、受傷、成績難以突破以及缺少與社會、職場的連結,以致退役下來成為弱勢的一群。協會因此希望能為運動員創造橋梁,培訓他們成為講師,幫助他們跟社會大眾連結與對話,發揮運動家精神的正向價值,影響下一代,並回饋社會。評審魏幸娟執行長肯定他們良善的出發點,舉華碩公司有近六十個運動社團為例,勉勵團隊「放大視野」,勇敢嘗試,運動員的生涯發展有無限可能。

最後二組提出教育創新方案的是「夢想一號永續教育學院」和「青少年與學校數位心理援助計劃——相癒 Hearest」。前者想透過「鄉村永續體驗營」及「學期間專題課程」來做為未來產品發展策略,目標在改善國中小學童對於永續發展、地方議題的認知,從體驗覺察、反思討論、實際行動中,成為理解永續的下一代。後者「小鎮 TownTown」團隊,關心青少年心理健康問題,想要發展數位支持系統,提供「信件精靈服務」,給予陪伴支持傾聽,來幫助青少年解決家庭、學業及人際等各方面的壓力和困擾。

有云:「這時代最迷人的,就在年輕人的創意。」年輕人發揮創意為教育注入新意,值得給掌聲鼓勵。

慈善創新 關懷不同族群

報告的第十三、十七、十八和十九組聚焦的都是「慈善創新」,對象則是不同族群。

因為看見十五歲以上身心障礙者的就業率僅有百分之二十點七九、社福機構因企業捐助減少致財務不穩,以及氣候變遷下,需要發展永續的農耕管理等問題,「思凡自然農園」想要打造「共耕未來:公益與生意結盟的社會性農場」,讓身心障礙者有就業機會,同時亦能兼具療育、社會復健和教育等功能。他們也想栽植國產香草,創建可持續的供應鏈,降低仰賴進口所造成的高碳足跡,還能為企業提供員工紓壓的農場。他們的願景是成為臺灣首創的社會性農場平臺,通過跨領域合作,讓農業、企業和社會福祉三者實現共贏,使公益及永續結合。

距離2025年剩不到一個月,臺灣就將步入每五個人、就有一人是六十五歲老年人的超高齡社會,老病和老死是許多長者和家屬必將面臨的議題。「人生大事」團隊提出「照顧者的英雄之旅」方案,期使「生死兩無憾」。「本計畫旨在為長期照顧臥床病患的照顧者提供情感支持和專業知識,幫助他們減輕心理壓力、提升照護能力。」他們希望藉由工作坊的辦理、人生畢業旅行與紀錄片的拍攝以及線上、線下照顧者支持平臺的建立,來使臨終者圓滿心願、照顧者獲得喘息,了無遺憾地走向最後一哩路。

「小雲朵孕產失落數位陪伴服務」的對象是孕產婦,尤其是小產和產後憂鬱的婦女。團隊認為,少子化壓力下的臺灣,偏重醫療系統的生理照護,對孕產失落女性心理支持不足,因而開發出「小雲朵陪伴APP」,整合健康醫療資源,提供無預設醫病關係的陪伴與遊戲化心理療育,希望能接住孕產失落的傷痛,讓女性獲得專屬支持、伴侶懂得如何陪伴,營造友善孕產環境。

「爺奶師令部工作室」團隊則想要透過數位文化巡迴車,改善高齡學習資源不平等、數位落差及文化流失等社會問題。他們以「世代間的引路人」為願景,「文化串聯世代、數位牽引時代」為方針,「學習、陪伴、關懷」為使命,往世代共融共好的路上邁進。不是只有學生需要家教,數位時代來臨,長者也需要家教,團隊研擬「講師送到家,高齡學習新模式」,來提升長者生活的便利性和參與感。長者是社會的活寶,有年輕人願意作伴和引導數位學習,對促進世代理解、文化保存和多元涵融,具有正面的意義。

多元關懷 共融共生共利

「蘭陽新劇場運動」和「漂丿少年家——成為青少年第二個家」是兩個以「地方創生/社區營造」的提案,既關心地方也關懷青少年,期許促進社區共融。前者期待建立一個讓返鄉藝術家創作的支持系統,豐富宜蘭的藝文發展,藉此吸引青少年參與,培育未來文化人才。後者想拉近的是金門地區中輟、中離或有偏差行為的青少年,提供據點和技職課程,培養他們的興趣與能力,使其穩定就學/就業,進而透過公益行動讓他們發揮自己的專長幫助他人,找到成就感與人生價值。

再來看「循環經濟」的議題,代表「ECO DRINK 一口純淨」團隊報告的發起人吳宗霈,喜歡音樂又關心環保,發現數以萬人計的大型活動,參加的人需要飲用乾淨的水以防止熱傷害,但若沒有適當引導,往往製造大量塑膠瓶罐。因此他們致力於大型戶外活動現場提供永續飲水服務,運用永續的容器讓參加者飲水和解渴,來減少一次性塑膠垃圾對海洋生物造成的傷害。「每個人都可以輕鬆改變飲水習慣,無痛做環保。」已經在臺灣祭、浪人祭活動有過成功推動經驗的他們,要放大影響力,引導人人轉向重複使用的模式。

「水生」團隊要做的是「環境保護」,推廣臺灣原生魚類保育,喚起國人對原生魚類的重視,永續保存臺灣生物多樣性;同時也要數位典藏臺灣二百多種原生魚,讓後代子孫得以從3D模型認識原生魚類。另一方面有鑑於外來種如綠鬣蜥、魚虎的入侵威脅生態,除了加以移除,還希望借鏡墨西哥與美國,將移除之琵琶鼠作為原料,製作檢驗合格的寵物零食供銷售的經驗,來增加額外收益,以作為魚類外來侵入種移除基金。「外來入侵種氾濫不是生物的問題,而是人類造成的問題,移除過程應當以人道的方式處理,並且我們希望能夠賦予牠們生命新的價值與意義。」頗值得思考。

遠從臺東而來的「粒粒發酵實驗本舖」會嘗試「用臺灣的米發酵做米包」,係因熱愛發酵及烘焙的隊長有麩質過敏症狀,因而思考用在地食材研發無麩質飲食,並支持地方農業,再現地方飲食文化,達成環保與永續生活。他們創新食品製作過程,自養發酵技術,做成米麵包,期能創新米食的多元選擇。他們努力「取之自然,食之自然」,以「維繫飲食與環境的連結」為長期目標,倡導使用本地食材為基礎的飲食模式,降低碳足跡,延緩臺灣稻米過剩及分配不均等問題,他們要「透過微薄力量,整合資源,擴展社會影響力」,讓人與大地、萬物共生息。

「銀髮關懷:安養院美髮與關懷計畫」是屬於「青銀共創」的提案,運用數位剪髮服務系統「CUTFLASH(閃剪)」,提供長者便捷的專業剪髮服務。安養院或長者集中場所利用數位化系統進行預約後,團隊所組織的專業美髮設計師與青年志工會到場提供專業、便捷的上門剪髮服務,而青年志工的參與,促進彼此的交流與互動,增強他們對老年人群體的關注與理解,有助世代間的情感連結。

青年做公益 創造影響力

評選有名額限,顏博文執行長勉勵各團隊,如果沒有入選,也不要輕言放棄,因為曾有團隊到第三次才入選。基本上提案的公益性、影響力、成員專業經驗及永續是此計畫所關注的。他肯定參與團隊在資源相當有限的情況下,願意發心投入不管是教育、醫療、食農以及關心弱勢兒童、青少年心理等議題,「我覺得這些都是很符合我們慈濟所辦的這個公益實踐計畫的這個領域,我自己也覺得非常難抉擇,但是我只能講,今天大家已經都盡力了。」

從第一屆「FUN 大視野 想向未來——青年創新推動計畫」啟動以來,即擔任主持的陳晏瑋是臺視主播,也是花蓮慈中第十一屆畢業的校友。早在高中時期就很熱心公益,並參與偏鄉和長者的志工服務;他也曾主持大愛臺網路節目《熱青年》,跟年輕人一起關注各地的議題。

「其實每一年都不一樣,是團隊的狀況、報名的人數什麼都不一樣,但是是慢慢一直在成長跟進步。你可以看到每一年大家的創意都越來越厲害,每一年就很期待很開心,可以看到這麼多的團隊在各自做不同的事情。」陳晏瑋欣見年輕人投入公益,結合社會資源力量,讓好的改變發生,使我們的社會和世界變得更美好。

「青年做公益,創造影響力」做公益,看似利他,其實收穫最大的是自己。「青年公益實踐計畫」決審結果,將於本週末(12/7)在華山文化創意產業園區公布,屆時還有第七屆入選學長姊的成果發表,歡迎所有關心青年與公益議題的您,前來支持這群熱血青年。