社區故事

- 詳細內容

- 作者 葉臻

- 分類: 社區故事

- 點擊數: 211

「住在那裡的孩子們,每天吸食強力膠、汽油、毒品、喝酒,染上了不好的習慣,幸好『擁抱你基金會』負責人皮婭(Pía Salas)女士帶他們離開那個地方,與市政府一起幫助他們建設簡易屋。」智利慈濟志工吳惠蘭娓娓道出,二十年前住在馬波喬河(Mapocho)橋下孩子的故事。

歲月光陰,如今當年橋下的孩子已經為人父、為人母,往事不堪回首,也不願意小孩步上他們的後塵,期待孩子們能有一個不同的未來。「所以我們三個不同的慈善團體,才聚集一起來幫助這群社會上的弱勢家庭。」吳惠蘭眼裡藏著不捨,接著說明9月1日發放的原由,就盼愛的力量加乘變大……

集結善念 一呼百應齊力行

智利慈濟於9月1日,在僑聯總會友誼會館,舉辦2024年冬季的最後一場發放,這場冬令發放,志工與擁抱你基金會(Fundación Abrazarte)、費迪南德阿拉貢童軍團隊(Scouts Fernando de Aragón)兩個慈善團隊,一起為原本住在馬波喬河(Mapocho)橋下的十個弱勢家庭,送上物資與關懷。

他們已從橋下搬遷到貧民窟,僅靠著微薄的收入,艱困的日子無以為繼,於是三個慈善團體聯手舉辦發放,解決燃眉之急。

為了這場發放,8月25日星期日早上九點,志工吳惠蘭、廖欽久與塞薩爾(Cesar)三人,利用假日來到大賣場採購物資,除了要善用每分善款,仔細比對價錢,還要選擇學童們最適合的餐點、餅乾;還有十個家庭需要的洗髮精、沐浴乳等等消毒、清潔民生用品。

賣場的員工一聽到,是慈濟人在採買要發放的物資,二話不說立刻搬來登高梯子,協助志工們從高處搬下所需的品項。三臺推車物品堆得滿滿,愛也漫溢,裝滿了兩位志工的車。

除此之外,當地的善心人士梁政淵,多年來一直護持慈濟慈善救濟。每次的捐助活動他從不缺席,一次次的運動鞋捐贈,幫助無數的弱勢家庭,這次一樣熱心提供,更令志工感念在心。

而發起發放活動的費迪南德阿拉貢童軍團隊,志工對他們的關懷由來已久。8月31日,塞薩爾與志工凱瑟琳(Katherine),也為9月7日學校即將舉辦的童軍生活營,兩天的行程共有一百一十個孩子參加,兩人帶著多樣物資來贊助。捐贈儀式,由塞薩爾代表慈濟來贈與,童軍們以熱情地掌聲來回報這無私的愛。

新生力軍 聚微光照亮暗角

9月1日星期日,一早八點三十分,慈濟團隊十二人就來到會館,分工合作,忙著卸下物資、布置會場,童軍團隊也趕緊來幫忙,一起包裝優酪乳,備好送給學童的營養午餐。

志工把握機會推素,在午餐提供蔬菜卷,由凱瑟琳承擔任務。一張薄餅包入萵苣、蕃茄粒、玉米粒還有素肉,多種蔬菜搭配,不僅顏色吸睛更營養美味。

其實凱瑟琳難行能行,「她的手因為缺少維他命,手疼痛不已也影響到腳,舉步維艱,必須長期治療。」看著凱瑟琳不畏病痛,仍穿起志工背心,做得歡喜,吳惠蘭滿心讚歎!

「參加活動這些大童軍,他們正是童軍的最後一個階段。之後就是擔任指導、引導小童軍們。」活動的第一階段,慈濟志工和童子軍相見歡,童子軍指導員弗朗西斯科先生(Francisco),解釋來到現場的童子軍身分。

並且說明:「我們的童軍三角捲披肩,只有在付出的時候我們才送的一個重要紀念品,必須要有社區服務才能獲得此一榮譽。」語畢他先示範為艾琳童軍(Aline)繫上一條披肩,並感謝對方的奉獻。

接著童軍代表艾琳分送童軍三角捲披肩給參與的每一位志工,一樣感恩大家為社區的付出。慈濟團隊也有兩位年輕的身影,羅西歐(Rocio)、佛羅倫斯(Florencia),吳惠蘭向大家介紹:「兩位慈青也是童子軍,她們今天一起來服務社區。」

「這次為援助貧困家庭的活動,我在大學裡認識了這些弱勢家庭,也認識了擁抱你基金會負責人皮婭女士,所以才發動此次的活動,很感謝您們的援助。」艾琳說出自己的初發想,更由衷感恩大家的成就,讓夢想成真,讓愛落實。

「您們發起這個很美麗、很有意義的活動,我代表慈濟基金會感謝您們的參與,給我們一個掌聲吧!」塞薩爾回饋著心中的感動。

吳惠蘭也邀請凱瑟琳來說說話,她未開口淚就先流,吳惠蘭告訴大家,凱瑟琳是基金會的志工,現在生病了,手、腳出現了問題。她今天如往常般的參與慈濟的活動,基金會會來支持與補助她的醫療費用,「希望你早日康復,因為你是我們的姊妹。」吳惠蘭這番話又讓凱瑟琳紅了眼眶,而所有的志工全都為她加油打氣,在她止不住的淚水中,愛凝聚了在場每顆心。

馬波喬河 愛的河流緩流淌

十點半擁抱你基金會負責人皮婭女士帶領著照顧戶來到會館,皮婭敘述當年如何幫助這十戶街友們扭轉他們的人生,過正常人的生活,雖不富裕,但省吃儉用至少擁有一個遮風避雨的家。

時間拉回2005年10月12日,擁抱你基金會是女演員皮婭創立的,在人生的關鍵時刻,放棄了前途光明的電視事業,前往馬波喬河尋找被遺棄的孩子,與他們分享愛與藝術的擁抱。

馬波喬河的橋樑涵蓋了數十個故事,家庭暴力、遺棄、毒品、酒精、濫交、犯罪、零未來。這一現實促使女演員皮婭女士涉足這社會最底層的暗角。她對自己說:「我想獻身於為這個世界做點什麼。我要選擇來自馬波喬河的孩子,因為他們是最被遺棄的人,沒有人相信他們,沒有人救濟他們。」就這樣,她沿著河邊走,尋找孩子們,直到到達布爾內斯灣 (caleta Bulnes)。

這位曾出演《Marrón Glacé》、《情很時尚》和《天使的影子》等肥皂劇的女演員,開始了一個緩慢的故事。每次幫助別人時,她都會感到心靈的豐富和快樂。正是這些無私的付出,使得她的人生變得更加多彩和有意義。

「在那次與對方的會面中,我開始提供陪伴,都出於我內心的了解,而不是書本的所學習的,甚至帶孩子們到我家,帶我的孩子們到海灣。我無法再與他們分割。」她補充說明:「我知道上帝給我有一個偉大的使命。」而今,為了讓孩子擁有更多資源與力量,她帶著她的孩子們來到會館。

這天,冬陽普照,活動開始,團隊設計一個又一個的遊戲,塞薩爾帶動大家,不分慈濟人、童軍、照顧戶全都玩在一起,笑成一團。另一個遊戲是接力比賽,藉由活動給孩子們正確的觀念,不要整天沉迷在網路世界裡,遠離吸毒偷竊的環境,建立一個新的人生觀。童軍與慈青以無限的精力表達對生活的態度,引導這些孩子們以善的力量回饋社會、奉獻社會。

「慈濟基金會在臺灣創立的,已走過五十八個年頭, 證嚴上人帶領三十位家庭主婦每天省下五毛錢,投入竹筒裡從此開始慈濟的志業。」志工塞西莉亞(Cecilia)不忘向每個人說明愛源於臺灣,來自慈濟上人的教導。

「一、二、三木頭人」屋外廣場上童軍帶領著大夥玩著遊戲, 一、二、三木頭人,考驗每一個人的定力,有些人受不了就哈哈大笑,笑聲響徹雲霄,有趣極了!另一頭,三位女性志工也來到廚房,用心切著番茄丁,準備一百二十份的蔬菜捲。

心存感恩 擁希望不再飄零

活絡筋骨的歡樂後,大夥來到一旁的長桌稍作休息,吳惠蘭與一位媽媽話家常,聽著媽媽說起過往:「我很小就離開家裡,因為與家人有衝突,我的媽媽在我是嬰兒的時候就拋棄我了。我與祖母一起住,在我十二歲時常與祖母起衝突,後來我就離家出走。」從此她成了街友,又認識了另一位街友,當年十三歲,這是她認識的第一位街友。

「那一年在橋下都是一些小孩子,陸陸續續聚集其他離家出走的孩子。」吳惠蘭關心問著:「你們住在橋下怎麼維持生活呢?」她說:「我們都以回收為生,在垃圾堆裡找到泡棉床和毛毯。有時候大人們會出來問我們在做什麼?」

他們就回答大人:「『我們在找食物』運氣好時,好心的阿姨就送我們食物和物資。我們住在橋下,搭建了一間簡易屋,那時候有二十幾個孩子住在那裡。」二十多個孩子,沾染惡習,那段墮落蒙塵的曾經,宛如煉獄,幸得皮婭女士帶著他們離開,搬往貧民窟,如今她也當媽媽了,生活雖然還是難,但至少不在地獄裡浮沉,還有希望。

午餐時間,照顧戶、童軍們盡情享用清爽又可口的素食餐點,個個都說好吃。孩子們拿到優酪乳餐點和運動鞋,開心不已。吳惠蘭雙手合十道感恩,藉此機會以身教教導孩子們要懂得感恩說「謝謝!」,小女孩馬上學會,合十回饋,在愛中。

塞西莉亞彎下身來為孩子們試穿運動鞋,小女孩一個不小心跌坐在地板上,大家開心得笑哈哈。一位媽媽感恩地說:「感謝慈濟,孩子正好需要一雙運動鞋。」「很漂亮,我們太高興了。」有了讓孩子們奔跑無顧慮的新鞋,感恩聲此起彼落。

緊接著發放生活物資,童軍們自告奮勇承擔發放的志工,志工則在一旁協助照顧戶。「不能相信有人可以捐這麼多的物資。」「今天太幸福了,感謝慈濟、感謝上帝。」在彼此都感恩中,這如及時雨的幸福,讓溫情處處飄送。

吳惠蘭蹲下身子教導孩子認識麥片盒子上的字,她深信「教育是脫貧的唯一方式」,也是今後努力的方向。

「很難表達我們的喜悅,我的孩子們獲得不能相信的援助,太感謝您們了。」皮婭女士激動說著。在逆境中的孩子,因有人伸出手,拉了一把,從此有了方向,不再飄零,這分集結大眾愛心的關愛與援助,在發放中歡喜團聚,故事也將持續說下去……

- 詳細內容

- 作者 葉臻

- 分類: 社區故事

- 點擊數: 225

慈濟澳洲柏斯分會從2021年就開始在牙醫李桑尼(Dr. Sonny Lee)借出的牙科診所,舉辦每月一次的牙科義診,至今已經三年。其實李桑尼早在一年半前,就已經搬往自購的店鋪設立新診所,可是在這期間, 仍繼續承租舊診所店鋪,供慈濟免費使用,讓牙科義診不停擺。「金錢不是最重要的,做有意義的事情才是重要的。」李桑尼分享。

慷慨的桑尼 借出新診所新設備

由於李桑尼的舊診所店鋪租約今年到期,柏斯人醫會團隊不斷尋找新義診場地,卻一直沒有找到適合的場地。Dr. Sonny要團隊們別擔心,另覓場所的事情,專心如期舉辦義診,到時一定會有適當的地點出現。原來李桑尼心中已有盤算,若人醫會團隊沒有尋獲新地點,就可以使用他的新診所。

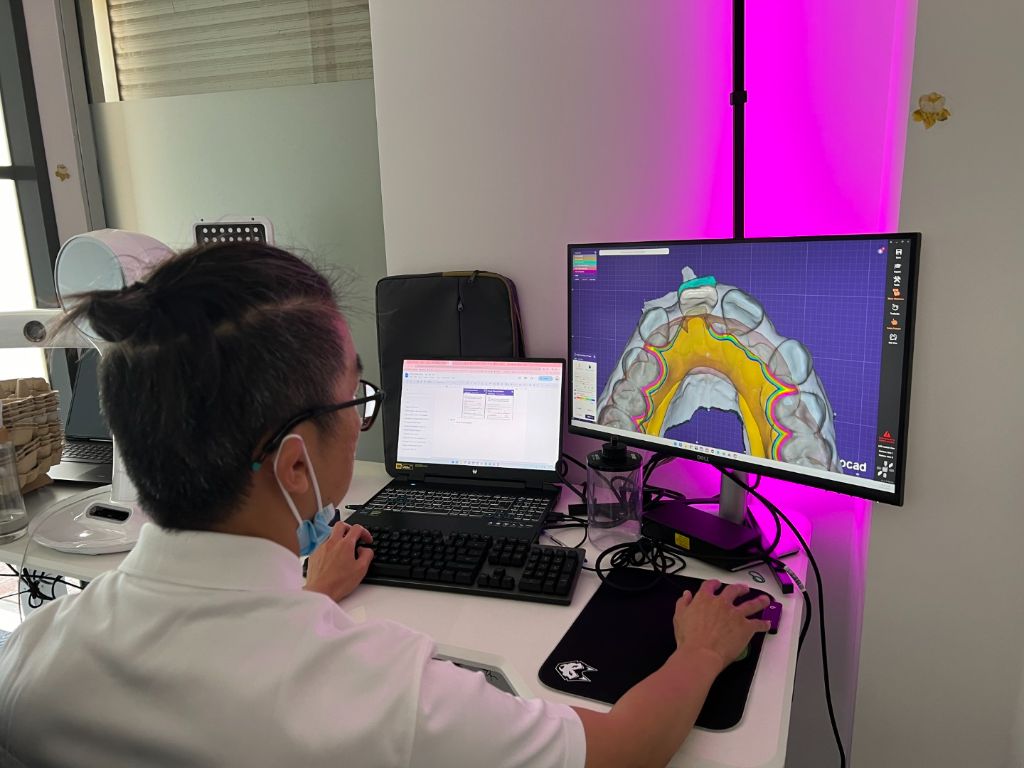

新診所是西澳數一數二擁有3D列印設備的牙科診所。慷慨的李桑尼不僅借出新診所場地,也借出從美國進口的3D列印設備供義診時使用。擁有3D列印設備的好處就是,除了製造假牙或牙冠,可以更加精準與減少成本之外,病患可以在當日,就戴上現場製作好的假牙,省下多次來回診所的時間。

病患莎妮(Sharnie)就是其中的受惠者,她的門牙嚴重蛀壞需要拔掉,然後戴上假牙。倘若診所沒有3D列印設備的話,莎妮需要來回義診診所兩三次,才能戴上假牙,這兩三個月的期間,沒有門牙的話,往往讓病患覺得無所適從。今天莎妮從拔牙到戴上合適的假牙,在短短半天內就完成了。

戴上假牙後,莎妮開心咧開嘴笑向志工們展示假牙,假牙的顏色,幾乎和其他牙齒的顏色一致,志工們都猜不出來哪顆才是剛戴上的假牙。而全程負責設計和製造假牙的,就是人醫會志工兼李桑尼診所的員工醫師許凱勝。

許凱勝牙醫師 擁有操控3D列印機技能

立志於當牙醫師的許凱勝,畢業於牙科系,本來畢業後就可以當牙醫師,奈何在快畢業的那年,有一天突然癲癇發作,檢查後發現頭部左邊竟然有顆腫瘤。動手術把大部分的腫瘤去除後,右手手指敏感度有所下降,導致習慣用右手的許凱勝,不能用右手操作牙科器械,替病患治療的牙醫師。

即使不能親自服務病患,許凱勝沒有放棄,他繼續完成學業成為醫師,也繼續在人醫會付出,並成為人醫會核心幹部,處理人醫會大小行政事務。

另一方面,許凱勝也是李桑尼診所裡,可以全面負責設計和製造假牙或牙冠的醫師。當年購買3D列印設備的時候,李桑尼就帶著許凱勝一起去到美國,學習如何操控3D列印機的軟硬體設備,以致可以做到從設計、製造、及調整假牙或牙冠,都能於一天內在自家診所完成。如今許凱勝也是慈濟和李桑尼診所最佳溝通橋樑。

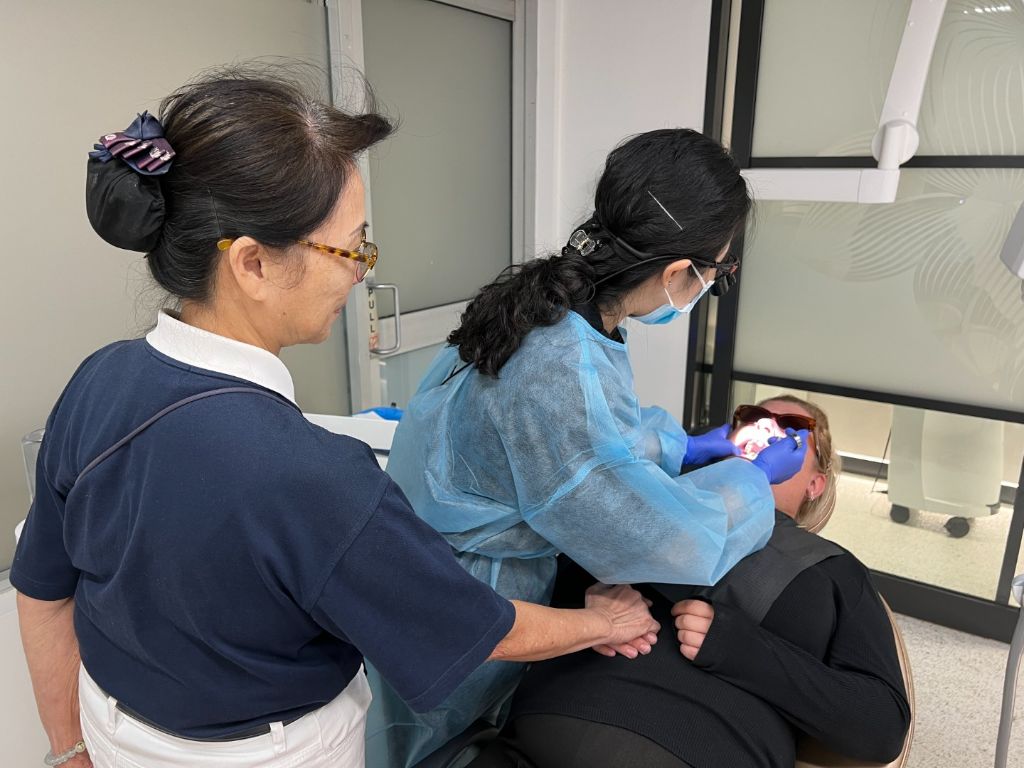

病患緊張不安 醫師志工鼓勵安住心

「我一眼就看出來他很緊張。」曾任職護理長的志工傅春枝,憑著多年和病患接觸的經驗察覺馬尼爾(化名),可能因為看牙醫而緊張害怕,便拍拍馬尼爾的手臂給予鼓勵,發現他的手臂冰冷,更確認她心中的想法。於是傅春枝在牙科診療室陪伴馬尼爾的時候,就一邊握著他的手,一邊鼓勵說「別擔心,我們都在這裡陪你。」

馬尼爾平時不注重口腔衛生,想刷牙的時候才刷牙,上顎牙齒幾乎全部蛀掉或斷掉,只剩下小小黑黑的蛀牙。他說平時笑的時候,都一定會閉著嘴巴,不好意思讓別人看見自己滿口的蛀牙。今天來到慈濟牙科義診,想要減緩牙痛及開始解決蛀牙問題,沒想到自己容易緊張的老毛病又犯了,這就是為什麼他幾乎滿口蛀牙,卻遲遲不願意來就醫的原因。

牙醫師艾米莉(Emily)給馬尼爾制定治療計畫後,資深牙醫師吳瑞秋(Rachael Wu)也進來診療室給予意見,並且半開玩笑地告訴馬尼爾說,之前有個軍人病患來拔牙,別看他高大威猛的樣子,也緊張得幾乎在她的牙科椅上哭了出來,現場氣氛馬上舒緩下來。她安慰馬尼爾說,很多病患都會因為看牙醫而感到緊張,牙醫師會包容病患的,病患不需要把所有蛀牙,在一天內全部處理完,而是可以跟著治療方案慢慢進行,一切都會好起來的。

「醫師們都很有耐心和我解釋治療方案,也包容我讓我一步一步慢慢進行治療。」馬尼爾結束今天的治療後分享:「 我也要特別感謝您(志工傅春枝),您握著我的手的時候,我真的覺得很心安。謝謝。」馬尼爾表示,今天的義診讓他覺得很有幫助,也不像以前看牙醫那麼緊張,他會積極配合醫師進行治療,希望在牙科治療結束以後,自己的健康及社交方面會有所改善。

- 詳細內容

- 作者 葉臻

- 分類: 社區故事

- 點擊數: 311

2024年,慈濟四大志業,回饋佛陀故鄉尼泊爾的慈善部分,開始推展「一村一協力」的活動計畫。志工們分批分組,上午進村做訪視關懷,到了下午再一家家去邀約村民,前來參加各種愛灑活動。3月底,在藍毘尼第十里拉 克西米布爾村(Luxmipur)菩薩招生時,該區住戶蘇米特拉(Sumitra)阿婆也被邀請來聽《證嚴法師說故事》。

佛陀故鄉 再見貧婆

每天都來的蘇米特拉今年七十歲,茹素十五年,先生馬丹八十歲了,茹素已超過四十年。但穿裙子、戴耳環,裹著紅頭巾,脖子上掛著一串項鏈,雙手帶著幾隻手環和戒子的老爺爺,看起來像女生。志工實際走訪後才瞭解,他其實是精神狀況不太好。

兩老住在用幾片鋅板蓋起,屋頂常常漏水的小小鐵皮屋,生活非常簡陋,極度貧困。在夏季高溫四十幾度的大熱天,他們幾乎都是蹲在外面,因為鋅板蓋的屋內實在太熱。雖然有三男一女,但大兒子因病往生,另外兩位兒子雖然住在附近也很貧窮,沒有辦法照顧他們。唯有嫁到印度的女兒,偶爾會回來探望,因此相依爲命的兩人,只能靠乞討維生。

然而,乞討的生活很不穩定。由於長期營養不良,蘇米特拉自己的健康情況也不好,常常發燒瀉肚子,膝蓋骨早已變形,嚴重的關節疼痛導致她走路非常困難。因爲家裡沒有廁所,她必須要走五百米才能找到地方。正常人走五百米,需要七分鐘,而她卻要走上二十五分鐘。

再窮也要布施

儘管非常不舒服,但她卻很喜歡來聽《證嚴法師說故事》,從不缺席。4月3日共修時得知花蓮大地震,在志工帶領下,蘇米特拉雙手合十,跟著大家虔誠為花蓮的地震災民祈禱。因為當地居民基本上都很貧困,志工也就沒有呼籲捐獻。

然而,到了4月4日,當村民們又來聽故事的時候,一些家庭居然主動帶來米、蔬菜和錢,說要為花蓮地震災民盡一點心力。吃了上餐沒下餐,可能連明天的生活費在哪裡都不知道的蘇米特拉,竟然也要捐錢,一顆布施的心很堅、意很決。

一手杵著拐杖,一手很努力地從身上掏出僅有的錢,尼泊爾十五盧比(約合新臺幣四元),鄭重交給志工。「我雖然沒有很多錢,但是夠用。」善良單純的她很知足:「1993年地震的時候,慈濟幫助過尼泊爾很多;2015年地震的時候,又幫助尼泊爾這麼多。現在臺灣有需要,我們怎能不幫助和支持呢?」

5月20日,是第十里首次回收米撲滿。儘管又病又窮,什麽都沒有,必須要靠好心人的施捨才能活下去,但蘇米特拉不願爲善落於人後。即使杵著一根竹子當拐杖,也要提著一桶靠乞討省下的米撲滿,費力地「挪步」到共修處,很有誠意地要來獻愛心。

這幅畫面,讓在現場陪伴的馬來西亞慈濟志工黃曉清(慮曉),相當感動。「阿嬤就像佛陀時代的貧婆。」黃曉清事後說:「即使是一無所有,還是願意布施,真的很讓人感動。」而蘇米特拉自己卻表示:「生命的價值就是要幫助人,這樣,我們才能有真正的快樂。」原來,在她乾枯的心中,已有了法水的滋潤。

當天的回收活動,共有十七戶會員家庭參與,總計捐了大約三十公斤的米。志工們共識後,一致決定用全村人的愛來幫助蘇米特拉夫妻,讓他們不用再去乞討了。

能力再微小 也能布施助人

宗教處海外事務室主任蕭靜湲,在8月5日的慈善志業分享這位貧婆的故事時,也感動得幾乎哽咽。「因爲婆婆的愛,花蓮的地震救災也有她的一分心意。」沒想到她的米撲滿也是滿的,她總計捐了2.003公斤的米,「我很不捨得把003拿掉,因為我覺得,婆婆的每一粒米都是那麼的珍貴,所以就把它保留了下來。」

「每次共修,她都非常精進,風雨不改全勤參與。」蕭靜湲說:「自從遇見慈濟,聽了上人的法之後,她不僅布施錢、布施米,甚至還可以法佈施。」因為每次上人說故事後,志工會帶動靜思語等活動,並邀請大家做心得分享。

聽過「一牛三報」說因果故事的蘇米特拉,知道了「口業可怕」的道理,更從靜思語的學習中體會深刻,原來「再窮、能力再微小,也能布施助人。」而且「能付出就是福。」她曾分享自己最喜歡的靜思語就是;「話多不如話少,話少不如話好。」

其實,蕭靜湲在結束分享前說,在佛陀的故鄉,有很多很多的貧婆,也都可以成為心靈富有的人。「正法一定要回歸,才能翻轉佛國,因為佛陀跟上人都告訴我們,『入我門不貧,出我門不富。』」

人人本具清浄佛性

上人常說「愛心,是有心人的參與,不是有錢人的專利。」要把地球變成一片人間淨土,需要很多人的力量,一起努力。因爲,心靈富有就能翻轉苦難,有大善才有大福。「很希望世間人人都是菩薩,在乎的不是捐了多少錢,最重要的是那一念心。」

2500多年前,「佛世時也有貧婆布施的故事。」上人不只一次地開示過。佛陀的弟子迦葉尊者,希望讓貧困的人也有布施種福田的因緣,有天遇到一位貧婆,便把缽伸出去向貧婆化緣。

貧婆看到迦葉尊者,為自己窮到一無所有而悲嘆、哭泣:「我很想供養尊者,但是我什麼都沒有……」

「有啊!妳至少身上還有一件衣服。布施的意義不在有形的物質,而在虔誠的心念。」迦葉尊者說。

貧婆聽了很歡喜,便從衣角撕下一塊布供養迦葉尊者。佛陀知悉此事後,很歡喜地說:「將來所有的出家弟子,所穿的衣服都必須有貧婆虔誠供養的一番心意。」從此,每位出家人都會在衣領後縫上一塊布,以此象徵布施的真義——即使是很貧窮的人,只要有心也可有布施的機會,因爲「慈悲,是人人本具的清浄佛性。」

- 詳細內容

- 作者 葉臻

- 分類: 社區故事

- 點擊數: 291

〈Beautiful Sunday〉的輕快對唱聲引人駐足。這首70年代風靡全球的英語流行歌曲,以簡單歌詞和輕快節奏,讓年輕人瘋狂,也讓博覽會現場充滿歡樂。

午後的烏雲雖然遮蔽了陽光,卻掩蓋不住「志玄 文教基金會終身學習教育中心」博覽會的熱情。8月24日,臺中靜思堂人潮洶湧,「2024志玄藝文博覽會」在此盛大舉行,現場湧入超過數百位熱情的民眾,整個會場散發著濃厚的藝術氣息,讓人目不暇給!

為慶祝志玄文教基金會臺中終身學習教育中心十周年,並感謝參與博覽會的民眾,臺中志玄基金會特準備了五百份祝福禮。這些禮物在參加者完成地圖通關活動後,很快就被領取一空,大家在充滿藝術氛圍中,開心地度過一場歡樂與智慧交織的盛宴。

愛與歡樂的英語殿堂

「Sunday morning, up with the lark, I think I'll take her walk in the park. Hey, hey, hey, it's a beautiful day.……」靜思堂一樓的大愛廊道,傳來歡樂的對唱聲,散發著吸引力法則。〈Beautiful Sunday〉(美麗的星期天)大概是70年代全世界最多人能夠朗朗上口的流行歌曲之一,1972年由英國歌手兼作曲家Daniel Boone唱紅。簡單的歌詞,輕快的節奏,推出後全球年輕人立即為之瘋狂,在博覽會的現場也令參訪者忍不住駐足。

83歲的王春美站在「歡樂美語會話」攤位上,與參訪的民眾一首接一首地又唱又跳,「Oh oh yea yea I love you more than I can say I'll love you twice as much tomorrow Oh love you more than I can say」〈More Than I Can Say 〉(愛你在心口難開)響徹大愛廊道。

這是80年代相當流行的一首歌,尤其是前導的那句Oh oh~yea yea~光這歌詞就能勾起許多人的回憶,引發共鳴。彷彿時光倒流,回到了那個充滿青春與活力的年代,讓人忍不住跟著搖擺。

「看了都好想學喔!」一位賴女士忍不住讚歎道。

83歲的王春美是「歡樂美語成人會話班」黃秋雪老師的學生,六年前從ABC開始學習,如今已成為老師最好的活招牌。「我從大陸回來後才來這裡讀書。孫子在美國,我想去陪他,他說要學會英語才讓我去。」她開心地說:「孫子說,我現在可以去了。」

「歡樂美語會話」的攤位上,除了用歌聲吸引人,還以星巴克咖啡店的飲品名稱闖關,以及短母音的三字經口訣,讓大家輕而易舉地記住英文單字。

「來這裡學美語的人都必定歡樂,因為我們有一顆給予人的心跟一顆快樂接受的心,所以會學得很快樂、學得很歡樂。」黃秋雪老師自信地說:「只有不願意的學生,沒有我教不會的學生。」

黃秋雪是天主教徒,她秉持著博愛的精神,將愛融入教學,讓教室充滿了溫暖與祥和。

「我覺得只要以愛為出發點,沒有克服不了的困難。」黃秋雪認為,所有的宗教都是一個大道法,她用植福田的心情面對每一次的上課。「上課前,我都會先和學生念一句靜思語,告訴他們這是上人的祝福。」

黃秋雪以愛為本,用歡樂的氛圍和多元的教學方式,讓學習不再是壓力,而是充滿喜悅的旅程,這正是她起名「歡樂美語會話」的宗旨。

從零開始 編織人生新篇章

一樓福慧廳的創意編織DIY攤位上,葉阿玉老師正熱情地與來訪者互動。這位專業級的老師,退休後來到社教中心,面對一群婆婆媽媽級的學員,她卻開心地說:「我發現從零開始的最好,真的。而且與學生培養出來的感情都很深厚。」

葉阿玉老師在服裝設計領域擁有豐富的經驗,從國小三年級開始接觸編織,長大後並到日本和法國深造。她曾受邀擔任日本種子教師,負責培訓老師,退休後,開始教授零基礎的服裝設計課程。她發現從零開始教學更有趣,因為學生的可塑性高,沒有既定的模式。

她也分享了對慈濟的觀察。自己早期曾是慈濟會員,但後來因為一些負面消息而退出。然而,她始終保持開放的心態,並透過觀察和與學生交流,逐漸了解慈濟的運作模式。她認為慈濟的透明度高,所有訊息都公開,而且她親眼見證了慈濟在921地震後對災民的幫助。

葉老師也提到,她曾遇到朋友或學生對慈濟有誤解,例如認為慈濟需要大額捐款才能加入或成為委員。她會耐心地解釋,並強調慈濟的捐款是隨分隨力,每個人都可以根據自己的經濟狀況自由樂捐。

「了解一個團體需要深入觀察,不能只憑藉片面資訊就下定論。」葉阿玉鼓勵大家保持開放的心態,從不同的觀點去思考,才能做出更客觀的判斷。

葉阿玉不僅在服裝設計領域表現出色,更在社教中心編織課程中,以熱情和經驗引導學員們從零開始,在人生道路上編織出更豐富多彩的篇章。

在彈與撥之間 發現音樂的美

博覽會參觀路線由一樓的福慧廳往上走,來到四樓,耳邊傳來時而明亮、清脆,時而柔和帶有靈透音韻的琴音,原來是古箏啊!

教室裡頭,許多位小孩正體驗撥弦和按弦,感受箏弦發出的悅耳聲。國中一年級的孫睿謙與朋友一起體驗古箏之美,捨不得往下一站地她說:「我喜歡,因為聲音好聽。」

廖婉如也帶著一雙兒女來到411的古箏教室,學員陳天恩當起小老師,陪著小學二年級的廖梓筠彈琴。

廖梓筠經過體驗,坦言道:「聲音很好聽,但手指很痛。」被悠揚的音色吸引,及經由演奏者通過不同的按、撥、滑等等指法,創造出細膩的旋律與和聲,小小年紀的廖梓筠從中體會出音樂家的辛苦。

國中三年級的陳天恩原本學習小提琴,但在接觸古箏後,他愛上了國樂。他表示:「古箏的技術性很高,需要長時間的練習才能逐漸掌握。」儘管國中的課業壓力很大,陳天恩笑說:「我練琴的時間比讀書的時間還多。」

由於熱愛,短短一年半的學習,陳天恩已經從中找到朝音樂方向發展的目標。

志玄十年 溫馨學習樂無窮

古箏優雅獨特的韻律很吸引人,這一站參訪與體驗的人總是不斷,學員胡秀芳在一旁展現所學。

學古箏將近三年的她因為喜歡它的音色,從零基礎開始跟著黃金燕老師,她說:「學習古箏讓我很療癒,不需要在意彈得如何,只要有興趣和熱情,生活就會變得很快樂。」

胡秀芳從彰化騎車來到臺中靜思堂需要將近五十分鐘車程,原本是黃金燕老師的私人學生。她認為,沒有同儕一起學習,持續力較弱。而且,更重要的是,「這裡的學習環境超棒的。一方面設備良好,另一方面人情溫暖,一切都很好;而且學費又便宜,去哪裡找這麼好的地方啊!」

跨縣市而來拜師學藝的胡秀芳,對黃金燕老師讚不絕口。「黃老師真的很棒、很棒,我們班的學員從七歲到七十歲都有,老師不僅技術是高手中的高手,人好、教學更是因材施教。」

此次博覽會上,由於黃金燕有演出活動,由先生王天民代表出席。王天民表示,「同學們都很支持,大家就像家人、好朋友一樣。」黃金燕在志玄基金會教學已有十年,這段時間見證了她對教育的堅持和熱忱。

志玄文教基金會終身學習教育中心提供涵蓋人文、藝術、科技、健康、生活等各領域的課程,滿足各年齡層和背景的學員需求,致力於打造一個持續學習及成長的環境。教育的觸角不應侷限於校園,志玄基金會十年的成績正是對這一理念的最佳詮釋。