志工早會

- 詳細內容

- 作者 慈濟基金會

- 分類: 志工早會

- 點擊數: 500

- 報導地點: NULL

「合」是由一個「人」、一個「一」、一個「口」,組建而成。證嚴上人第一梯次歲末祝福行腳,11月13日於高雄靜思堂與慈誠、委員、慈青進行溫馨座談,透過「合」字的組合,提醒所有慈濟志工要「合心」。

說法傳法話慈濟 莫忘那年初發心

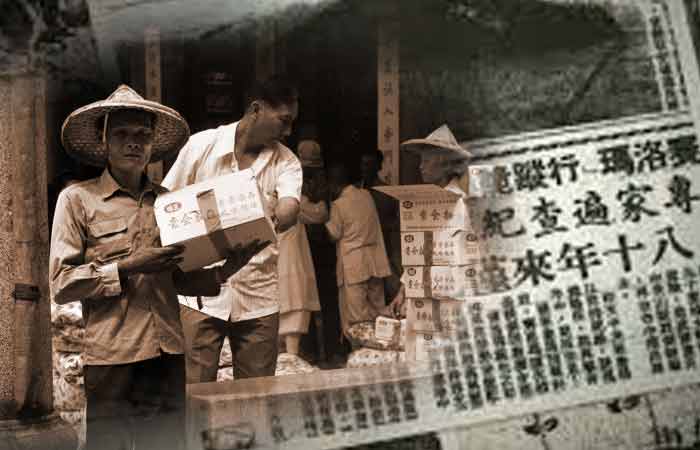

「師父在四十多年前賽洛瑪颱風,1977年到現在四十六年了,四十六年前師父來高雄是為了什麼呢?也是為了賽洛瑪颱風,不是為了勸募,是為了勘災。那個時候來的時候,過了屏東開始看,那個電線桿都不是倒下去,是如刀在割一樣,每一支電線桿都變這樣(切平),很整齊。」

中度颱風賽洛瑪1977年7月25日從高雄南部登陸,在臺灣南部盤旋五個小時才從臺中港離臺,對臺南、高雄、屏東造成慘重災情,臺鐵西部幹線臺南以南電訊全部中斷,屏東縣九曲堂的電纜全部倒塌,農林漁牧的損失達新臺幣數十億以上;總共造成五十八人往生,近三百個人受傷,四千三百多棟的房屋全倒,二萬七千多間的房屋半倒,是南臺灣自二戰以來最大的災害事件。

「那個時候,我來高雄勘災,就是在涂(茂興)居士他們家,那個時候是這樣過來的,所以『莫忘那一年,莫忘那一人』。所以(現在)這個時候,師父來就是在這麼開闊的靜思堂,也是很感恩,感恩那個時候杜(俊元)榮董這樣陪我來看這一塊土地……」

在涂茂興師兄及當地志工的帶動下,高雄慈濟志工人數不斷增加、會務穩定地發展,志工們需要一個可以召開會議、舉辦課程、彼此交流活動的地方。華泰電子董事長杜俊元,不僅投身慈濟參與各項慈善工作,並捐出土地興建高雄靜思堂,讓大家有一個共同的「家」。

「這幾天有因緣我就要提起一下,師父年歲多了,希望這個地方起頭的歷史,在地的人要知道。尤其是你們要傳法、說法、聞法,說法要傳法,師父在說的話,你們很認真在聽,聽進去,你們很有辦法再去說給別人聽。那種的真誠是師父的弟子傳慈濟法、講慈濟事,我們就要講真正的道理,這叫做『歷史』,所以你們也是見證者,也是聞法者,也是要傳法,慈濟法你們一定要傳。」

修心養性拂無明 方向不偏正行為

說法、傳法,沒有年齡的限制。上人期許教師聯誼會(簡稱教聯會)的老師,雖然許多老師都已退休,但這一群資深的老師,帶動了慈濟教聯會的發展,也具有歷史性的意義與價值,需要好好保存下來。

「教聯會也已經普及到了全球,有教育的地方就知道有教聯會。在我還沒有出來(行腳)的幾天前,尼泊爾,佛陀的故鄉,那個地方有校長,校長他們開始在那個地方成立教聯會,和我視訊。當他們在與我分享,他們若開始要像我們臺灣成立教聯會,要把教育(融入)慈濟的精神。佛陀的故鄉在尼泊爾,不過當地不曾經有過真正的正法,佛陀在世一直就是看到宗教很雜,都不正信,也不確實,因為這樣他才會決定去修行。」

出家後的佛陀遊走周國,希望可以傳遞正信的佛法,然後當時交通不方便、科技不發達,僅靠雙腳走,能觸及的人很有限;加上外道對佛陀的迫害、毀謗,佛陀要廣為傳教說法,不僅辛苦,而且困難。

「就會想到說,師父那個時候為了說佛教,要走入人間,所以要去救濟,哪裡有苦難,或者是有急難等等,我們要及時去幫助,或者是貧窮苦難、孤老無依,長期在幫助。起初那個時候,你們知道嗎?我也是被很多的、很多的教,內、外也是一種議論紛紛,無明風。」

即便外在環境許多的異議之聲,上人仍是堅持「做對的事」,落實慈善工作的過程或許艱辛坷坎,上人未曾改變心志。

「總是『對的事情,做就對了』,所以跟你們說,慈濟是經過了很多考驗,方向不變,腳步沒有停,往前走。所以說教聯會,期待趁我們這個時候,儘管有的退休了,以前是要上課、上班,現在可以不用,可以多用一點心,回過頭來輔導年輕的老師,為他們講故事,為他們介紹慈濟。不是叫你們去傳教,是真正說教育的方向。」

退而不休獻良能 教育有方育良才

上人期待教聯會老師退而不休,將慈濟的教育人文與更多年輕老師分享,為人間教育盡個人之本分。

「孔子他也是要傳教育,他也要周遊列國,就是要傳教育,也曾經被很多的人壓迫,我自己也自我譬喻說,就像喪家之犬,總是他還是不氣餒,克服很多的困難,還是一樣為傳教育。我們佛教也是一樣,釋迦佛和孔子是差不多的時代,他們只是前後差四十年,四十年是很短。所以不管是佛教、儒教,或者是莊子、老子等,因為他們很有哲學,可以把世間物理、心裡或者是生理,他們的智慧都可以融會貫通起來,這都是智慧者。」

只要有心,沒有困難事,上人呼籲老師們能如過往每年暑假期間,教聯會老師都會舉辦營隊,邀請老師們一起到慈濟,分享彼此的教育理念,讓大家的心更緊密,堅定在教育的道路上。

「就像剛剛土耳其阿里市長,後來升為省長,十九年前他來臺灣,在臺中和我見面,那個時候,我就跟他說:『教育很重要,拜託你們回去開始關心。』因為我在畫面看到孩子七、八歲,敘利亞一些難民逃到土耳其去,看到那孩子小小的就要被逼迫到工廠做童工,因為他們的長輩就是要躲起來不能去做工,那個家庭的生活總是要靠孩子,七、八歲就要去做童工。」

敘利亞人因為內戰,家園受到侵害不堪居住,而逃離到鄰近國家土耳其,在土耳其邊境的難民營中生活,大人受到土耳其境內沒有工作權,只能將幼小的孩子送到工廠賺取微薄的工資,維持家庭生活。

「我看到那個報導,所以不忍心,所以跟胡(光中)居士說,你把那些孩子找出來,把那些孩子送去讀書。後來市長升省長,我就說:『可以的話,能夠建學校嗎?』所以在那個地方有慈濟(援建)的滿納海學校。總而言之,這都是歷史的過程,也很期待說與教育有關。」

為了讓孩子可以回到學校讀書,土耳其聯絡處負責人胡光中聽從上人的建議,挨家挨戶調查學齡期的孩子們,把他們找來學校上課,並給予經濟補助,讓他們可以維持家庭生活。

「我們幫他教育的孩子,現在有律師、有醫生,還有工程師。看到孩子長大,好在我們成就他,要不然這些孩子逃難、受盡了人間的折磨,內心會有不平衡,也許會成為恐怖分子。那些孩子,如果我們那個時候沒有給他教育的機會,不知道這個世間會有多少不平衡的心態?因為我們給他們有機會(受教育),所以現在那些孩子已經一屆一屆一直出來,成為社會的棟樑。」

心佛眾生無差別 一念悲心種希望

「心、佛、眾生三無差別。」人性與佛性是等同的,然而佛陀有因緣看到人間的生老病死苦,於是離開優渥的皇宮生活,借重宗教的精神分享真諦道理,引導出人人本具有的真如本性。

「他現相成佛,就是把這樣的因緣會合起來,說我覺悟了,我所覺悟的話,來和大家分享,聽的人就不斷、不斷(理解),這叫做名相,世間道理都是共同,愛也是一樣這樣共同。總是不管什麼宗教,早上我和他們在互動,他們是伊斯蘭教,他們禮節是這樣(右手放左胸上),我也要先向他們這樣(右手放左胸上),行個禮。現在他們知道了,他們看到我們就是這樣(雙掌合十)。」

不同宗教的禮節或許不同,但那樣的悲心是一致的。悲心就在一念間,那一念間卻是許多貧病人家未來的希望。

「總歸一句,這麼簡單,短短的時間要決定,要在那個地方培養千秋萬世的教育,這就是一念之間。所以師父常常說:『把握剎那,就是永恆。』一念,這樣剎那間,這一念心起來是對的,篤定了;對的,說話要正、實,要真、要實,說的話句句就是真實話,就能夠為人間入歷史,大家共同會合起來,那就是為人間造福,這就是人的價值。」

- 詳細內容

- 作者 慈濟基金會

- 分類: 志工早會

- 點擊數: 586

- 報導地點: NULL

證嚴上人行腳來到臺南的第四天,南下高雄之前,與臺南靜思弟子溫馨座談,弟子齊唱《生生世世都在菩提中》,發願生生世世同行菩薩道,上人也勉勵大家法入心、法入行,種下來生的菩提種子。

「剛才聽到這個音樂,一幕一幕、生生世世,就是這樣行菩薩道;看,地藏菩薩的大願,觀世菩薩的行是永恆在人間,心和願是那樣的相隨,不離人間。我們若是有願,就立願來人間救度眾生,」

為佛教遵佛本心 為眾生行菩薩道

菩薩所緣,緣苦眾生。慈濟以慈善起家,陸續開展醫療、教育、人文四大志業,在人間實現菩薩精神,五十八年來,不忘「佛法生活化、菩薩人間化」的初衷。憶起花蓮慈濟醫院建院的艱辛歷程,上人內心充滿感恩!

「那時,師父要蓋醫院,大家是多麼地辛苦,挨家挨戶邀約會眾回花蓮參訪,在車上,為了顧大家的道心,就輪流在車上說法,說師父想要做的事情;說師父講過的經典、經典中的故事;說師父所說的話。大家就是有心,跟著師父的腳步。」

「那個時候,十五天就要付工程費用,你們愛護師父,聽師父的話,跟著師父的腳步,人多力大,讓師父不用擔憂,讓我安心,兩年多的時間,醫院就這樣蓋起來了。」

「醫院在花蓮,你們沒有不惜辛苦、不惜路途遙遠,翻山越嶺總是去做志工,帶動我們的精神,感動醫生也柔軟了護士那分疼愛病人的心,這些都是你們替師父做出來的。」

上人皈依印順導師座下,印順導師給上人六個字——「為佛教、為眾生。」;而上人為弟子受證則是給弟子四個字——「佛心師志」;一脈相承,開創慈濟世界。

「這樣回顧起來,很多很美的記憶一直浮現,大家聽到慈濟而發心、歡喜為慈濟來付出,而且付出無所求,慈濟是一片的淨土,是菩薩的世界。所以,師父現在也覺得過去的日子很有價值。」

菩薩法行在腳下 布善種遍功德田

佛陀為度眾生,倒駕慈航來到人間,教菩薩法。上人也教導弟子,佛法要生活化,菩薩要間化。

「大家都接受到佛陀來人間的精神、來人間的目標。雖然兩千多年過去了,不過法代代相傳,傳到現在不但法沒有消失,而且有增長。過去交通不方便,聽到法,想要傳,人口不多,範圍也有限。」

「現代交通方便,你們三不五時搭火車回花蓮跟師父見面請法。慈濟發祥地在花蓮,『花蓮、蓮花』;蓮花總是清淨無染,從這樣的清淨擴大,淨化人心、祥和社會,就是我們大家共同的願。我們現在年紀都比較大了,這個心願更要懇切,要呼籲生生世世樂行菩薩道。」

「各位菩薩,師父現在老了,這一生我都沒有離開過臺灣,相信我來生不是在臺灣,我會到過去生有緣,更大的國度裡去鋪路、去精進,重新再布種,立願把種子布得更廣、更大。」

「將來你們也是這樣,因為今生所結的人緣,來生人人各有一群,一群群,也許我又將你們一群、一群叫回來,我們各有機會不斷提煉、提煉,這些菩薩又各自成佛,鋪路去了。」

因著個人的因緣,每個人在不同的地方與國度弘法利生,廣招人間菩薩,在付出中修行、體悟。馬來西亞、新加坡的慈濟志工,聽到上人回饋佛陀故鄉的願,發心到尼泊爾、印度等地救度苦難眾生,大樹下也是道場。

「現在慈濟回歸佛陀故鄉,在那邊哪怕是在樹下,先「箍人」——有小孩、有年輕人、有老人,帶他們做活動,牽著他們的手,教他們唱歌,教他們動作,才開始跟他們說法,介紹菩薩怎麼走。」

法親情生生世世 菩薩因深植入心

而當初馬來西亞的慈濟因緣也是從臺灣傳出去。

「緣來自臺灣,傳到馬來西亞,再從馬來西亞起而行,傳到尼泊爾、印度。看,這就是地球上,各有因緣,種子從那裡出,又傳出去。所以,我這輩子能夠比各位早接觸佛法,在這個時代,跟大家見面,成就我的因緣,是大家跟師父有緣。小雞(幕後慈濟委員)一窩一窩一直孵出來了,這就是大家發願。」

「大家都發願做到最後一口氣,師父也發願一直說,說到最後一口氣。佛法長什麼樣?不離世間法。世間佛法就是在生活中,所以教人家怎麼生活?教人家怎麼做事情?對的事情,不對的事情,要會分別,教人人方向正確,菩薩道路這樣走,就是這教菩薩法。」

人身難得,佛法難聞。上人在在叮嚀大家要守好一念心。

「不要偏差,偏差就是凡夫,再更離譜的偏差,就是地獄;分毫偏差,一失人身,萬劫不復;所以要好好把握我們這輩子,不要迷失。」

「不迷失就要入人群,所以我跟你們說,『把法親找回來。』最近聽到:『師父你叫我們把法親找回來,我去找回來了。』剛才不就是這樣說。要記得,就是你們這一代的法親,我們要去找回來。」

「是啊!中生代,或者是沒有迷失的,我們記憶沒有減少,只是我們停歇了,但不能一直停頓。師父這一回來,就是在點名,不要睡著了,站起來去付出,未來的種子在我們的手中,找回來我們的心、未來和眾生的緣,這一生我們沒有空過。感恩各位菩薩,大家要勤精進,身體要顧好。」

- 詳細內容

- 作者 慈濟基金會

- 分類: 志工早會

- 點擊數: 446

- 報導地點: NULL

證嚴上人第一梯次歲末祝福行腳第十七天,來到慈濟臺南靜思堂與臺南慈濟中學師生、慈誠委員、志工們溫馨座談。上人感慨現在久久才能出門一趟,對於資深菩薩們總是掛懷於心,也提醒大家要在「自然法則」來臨之前,盤點自我生命的價值,為慈濟歷史足跡留下最好的見證。

「我們的時代,我們的人生背景,我們曾經有過什麼樣的時代背景,我們曾經人與人之間有過什麼樣的恩。有恩的、有情的,好好地整理一下;但是有怨的,彼此之間有瓜葛的,我都會說:『淨化、淨化。』把不愉快的、煩惱的、無明的記掛,好好地把它刪除,重建起人與人之間那一分的有情有愛。」

宿世因緣來人間 盡己心力種福因

每個人這一世來到人間,各有不同的因緣,總是帶著過去生中的業因業緣而來。

「來到人間,第一聲的哭聲,那就是已經這一生中,定在這樣的業力因緣來到(人間)。剛剛看到幾位孩子,幼小的還有青少的,我心裡都為他們祝福,也羨慕他們可以在這個時代,而且在這樣的好家庭成長。剛剛也看到一位十六歲的孩子,跟師姑、師伯們站在一起,看來好像很成熟……」

顏文咨是一位十六歲的高中生,接受社區慈濟志工的邀約,參與《無量義 法髓頌》經藏演繹。曾因為課業繁重,數次想要放棄,但是想到證嚴上人的靜思語:「人要克服難,不能被難克服。」便又下定決心,不錯過入經藏的因緣。

「她(顏文咨)真的很有福氣,她也是在工作很累中,跟著慈誠委員可以去做服務的工作,跟著慈誠委員平齊去做事,這是人生懂得把握時間,她就會早成熟。看她也是認真在功課,功課應該也不錯。她還可以有時間,她可以騰出來時間跟委員慈誠去投入做關懷。人生生命的價值,還是自己要把握,要掌控自己的方向。」

看到年輕人加入,上人總有一分期待與欣慰,總能在受證的場合中,聽到慈青孩子們與上人的悄悄話:「上人,您的孩子回來了!」這一分緣,沒有因為地理上的隔閡而斷失。

「所謂『回來了』,就是有一段時間出國去深造,或者因為職業、事業遠離他鄉去。回來了,這一分緣還是在,從小一直到現在,經過十多年或二十多年,再回來。因緣會合,他從培訓開始到要受證,站在我的面前都會說:『您的孩子回來了。』好貼心,我的孩子回來了,人生的價值觀自我又提升了一點,感覺這一生來人間沒有空過。」

合抱之樹毫芒種 修福修慧常想師

一粒種子灑播在土地上,隨著時日長成了合抱之樹,經過風雨折騰,樹幹依然挺直,那顆堅韌的初發心,未曾改變。

「剛剛給了大家這一張,有兩顆種子,『修福』、『修慧』,兩顆種子,一顆就是要造福人間,一顆就是增長智慧。增長智慧就已經準備承擔,『為佛教、為眾生』。所謂『為佛教』不是說你們一定要走入佛教來,一向我是不分宗教。我們慈濟裡面,不管是伊斯蘭教、天主教、基督教,已經被受證的不少,我都會跟他們說,不要影響你們的信仰宗教。」

只要是正信的宗教,都是值得堅持的信仰。上人身為一位佛教徒,領受印順導師授予的「為佛教、為眾生」,成立慈濟近一甲子以來,恆持這六個字戮力奉行至今,帶領慈濟成為國際性的宗教慈善組織。

「慈濟有今天這樣的(成果),都是志工付出無所求,還有充分的感恩心,因為他們做得很歡喜,付出無所求,他們做得感覺人生很有價值,所以他們也是常常都會說感恩,回顧一下人生,很扎實。盤點生命的價值,各位菩薩不也就是這樣嗎?大家都是很歡喜。我們在臺南慈濟中小學蓋起來,而且二十多年,學校辦得很好。」

臺南慈濟中學於2007年成立以來,以品格教育培養孩子們的人文涵養,除了會讀書,更懂得接人接物之理。幾次上人臨時前往臺南慈中探視,孩子們真誠展露的文質彬彬,讓上人頻頻讚歎。

「故意順道這樣來,快到的時候,校長才接到訊息。我到了,看到老師、學生都會這樣走出來,好有氣質地來接師公。注意看,不是旁邊有大人指揮他的舉動,他們自己會列隊,還有孩子伸手出來牽著師公,一隻手好幾個牽著,好親喔!會感覺到說,我自己如果有家庭,我的孫子、曾孫子肯這樣嗎?我的子女會這樣嗎?就會覺得說很有價值。總是教育好,教育那就是『理』,『理』者『禮』也,教育孩子就是要學懂理,懂得道理的孩子,他就會懂得禮節,懂理就會懂禮,這就是道理跟禮貌。」

莫忘那年憶當年 師徒情深拉長情

孩子們的全人發展,需要親、師、生共同參與,而在地慈濟志工的投入,更是厚實了慈濟學校的人文底蘊。每次來到臺南,上人總是憶起故人,黃勝璧、莊慎私等幾位資深的師兄姊,是上人每次來訪一定會「點名」的志工,即使多年前即圓滿人生,師徒之前,從未稍減。

「記憶中,都會有他們幾位。還有,腳若踏進了臺南這個地方,都會去想起莊(慎私)居士。會想到說,當初我拿到這塊土地,不是我刻意要得到,是不求自得。不只是不求自得,這張地契,他(莊慎私居士)是送到屏東去。他就跟我說:『師父,我要來之前,我這張放在供桌上面一直求觀世音菩薩,我送給師父,師父能夠歡喜接受。』那種的虔誠,這分感恩心,真正地難以言喻,真誠的用心,實在是真感動。」

1992年,莊慎私居士捐出位於臺南仁德交流道附近的土地,讓慈濟建設臺南靜思堂,成為臺南慈濟志工的「家」,大家在裡共修、讀書會、分享心得等,法親之間彼此合和互協,有著一家人般的真誠與愛護。

「真正是感覺,若是一個家庭,這個家庭子孫再多,兒子跟女兒,女兒是要嫁出去,兒子是要去發展事業,過了後還是兩老相依。或者是也有孤老,單獨生活,這就是人生的法則。總是時間愈長,這種孤單的機會會愈多。因為兒女總是各有發展事業,有的他方外里出去,有的各成立小家庭,這就是人生的過程。這樣的人生過程,那就是有福。」

無緣大慈助貧病 同體大悲膚苦難

並不是每個家庭都如此順遂,有的孩子身心不齊全、有的家人受到病苦折磨、有些家庭支柱事業不順……許多家庭或個人輾轉成為慈濟關懷的對象,慈濟志工的愛與關懷,扶持一個又一個家庭與人生。

「慈濟人這分愛,好像無緣無故,不怕髒,不怕氣味不好,個案一接來,看到每個人,第一個就是準備要如何來整理這個家庭。掀開了他的家庭,這案主的家庭,只要那個毯子掀開,裡面床鋪差不多都爛光,可以想像那個氣、味道是長成什麼樣子。不只是沒走避,沒有閃躲,還要伸手去緩緩一層、一層去掀開,拿出去外面,去洗、去曬、去清、去掃。每一回,我若是看到這樣的畫面,總是打從內心,那種彎腰鞠躬,合十感恩,就像是對待我。我有困難,我沒辦法,你們幫助我,我好像你對那些人,就好像是對我,我總是代替他們向你們說感恩。」

就如上人近來一直推動「回饋佛陀的故鄉」──透過媒體畫面,上人看到尼泊爾一位小小孩趴在地上,用他的嘴追著奶瓶要喝奶。上人看了心有不忍,詢問志工得知,這個小小孩的家庭經濟景況不充裕,父母都是社會底層的勞動者,微薄的工資,實在難以撐起一個家。

「這樣的家庭,三、四個孩子,從慈濟人接觸,總是要孩子們一定要去讀書。他說:『孩子可以去幫我做工賺錢。』慈濟人就說:『我給你錢,你讓孩子去讀書。』等於是拿錢請孩子去讀書,維持這個家庭,讓這個家庭,減輕父母生活的負擔。」

一件白褲、一雙白鞋,慈濟志工走進這個家庭,幫助家裡的經濟、提供孩子的教育,不僅孩子得救了,家庭也有了一番新氣象。

「這就是菩薩。因為馬來西亞、新加坡的菩薩,他們每天每天從早上晨語,他們一定會聽,一、二十年如一日,比我們臺灣精進多了,他們是天天喔!晨語,他們總是聽師父在說:『我的心願,想要回饋佛陀的故鄉。』到底佛陀的故鄉,有給我們什麼?物資,沒有。但是,我得到了恩惠很多。因為我知道佛教,我的師父說過『為佛教、為眾生』。」

佛國貧苦世代襲 行善啟愛轉人生

佛教是從印度(現在印度、尼泊爾)發跡,歷經近二千六百年的流轉,仍舊彷如佛陀時代的貧窮。距離尼泊爾三千多公里外的臺灣東部,上人輕輕地呼喚想要「回饋佛陀的故鄉」,馬來西亞、新加坡慈濟志工聽到了,想著師父想要做的事,就是我們的事,合力展開長期援助計畫。

「這種萬里關懷,萬里工程,總是我們感覺說『為佛教、為眾生』,一定要建設。所以現在在藍毘尼,已經有慈濟會所了。在那個地方,先開始去做希望工程;我們除了貧困發放,落腳在那裡,規劃要為那裡蓋會所,未來我們要有一個定點在那邊,還要為那個地方蓋學校,或者是有診所,那個地方的醫療,很落伍。」

尼泊爾雖然窮困,但愛心不落伍,只是被隱藏。志工們關懷發放的同時,也引導他們發揮本就具有的愛心,輔導他們有機會也可以為自己造福,成為一個手心向下的助人者。

「要從福緣開始,不要讓尼泊爾生生世世都是乞丐。我已經看到了,常常在那邊乞討的其中一位老人,他就是一直這樣(伸手),慈濟人去了(關懷引導),現在這一位已經穿起了志工的背心,這時候已經換他手心向下在幫助人了。開始要去幫人家蓋房子,去削竹子,要怎樣先來幫助無家可歸,住在地上的,有殘疾孤老,要如何給他們一個安全遮風避雨的地方。所以開始準備要幫他們蓋房子,還是在那裡呼籲每天一把米,或者是開始有米可吃,你順手去抓一把,大小把沒關係,看你的心。幾粒米也可以,盡你的力量,總是期待變成這樣的反手心向下,已經開始了。」

群策群力饋佛國 施愛施教造希望

馬來西亞、新加坡慈濟志工不是一個梯次,把物資送到就結束了,而是接連不間斷地排班,每天都有志工在那裡帶動當地鄉親,靠著自己的力量重新打造亮麗的家園。

「從我們認識佛陀的故鄉,就想到佛陀的時代,他見苦,所以引起他要救濟眾生;物資無法普遍救濟,所以他要去超越,超越就是用教育,如何啟動人人的愛心,要群來關懷,一個人要如何照顧群生呢?我們要鼓勵群,去幫助孤寡無依的人。我們慈濟用這個精神,離佛陀二千多年,到這個時代才有辦法這樣救起來。在慈濟的以前,還沒有這樣的因緣,我們到現在交通方便、訊息方便,我們慈濟五、六十年來,就是因緣一直箍、一直箍,到這個時候,所以一聲呼籲,群,會合一心。」

上人輕輕一聲呼籲,全球的慈濟志工都動起來,第一階段以濟貧為優先,教導他們做手工、會裁縫,靠著自己的力量自力更生。

「慈濟開始去帶動他們,去教他們手工。我們教她們用手工去編織,還有教她們怎麼樣裁縫。我們買裁縫車給她們,這樣幾十個給它搭起來,一、二十臺裁縫車排起來。期待當地的企業家,來收這些加工的東西去市面上做推銷,這樣他們就有希望了。」

翻轉尼泊爾不是不可能,在新、馬慈濟志工群策群力,已經逐漸有了生機,看到了初步的成果。慈濟志工一個村莊走過一個村莊,讓更多苦難的鄉親可以有一個希望的未來。

「總是感恩,沒有臺灣的第一個階段基礎打起來,慈濟這群的會合起來,對臺灣穩定了,發展到國際間。現在我們大家共同用力,我們可以幫助很多的國家。今天分享的就是佛陀的故鄉。慈濟人啊!回饋佛陀的故鄉,因為我們都是佛教徒,也是沾到了佛恩。佛陀給我們的智慧,讓我們能知道生生世世的方向。」

竹筒精神匯點滴 粒米成籮大力量

慈濟從日存五毛買菜錢,點滴累積成就了今日的慈濟世界。上人期待大家發揮五毛錢的力量,不要輕視任何一點滴,累積都可以成就大功德。

「菩薩,事情不管多麼大,都是要從小的力量去做出來,所以不要輕視微量的物質。不要輕視一個銅板的體積,那個竹筒,這兩天我坐在這裡,有的孩子捧著竹筒到師父的面前,我感覺就是一個竹筒,不經意就把它接來,這麼重喔!這是一個滴水成河,粒米成籮的份量。」

上人感恩每一位志工菩薩,用心用愛走入人群,扶持弱勢貧病人家;上人更是讚歎這群小小孩,年紀雖小,展現的力量卻不小,個個把握不可思議的因緣造福人間。

「小小孩,他也知道要替師父募捐啊!這都是過去的因緣,因緣不可思議啦!小小就懂得造福。所以菩薩道,大家把握因緣齊精進。感恩祝福大家。」

- 詳細內容

- 作者 慈濟基金會

- 分類: 志工早會

- 點擊數: 575

- 報導地點: NULL

「一直常常都說,我們要感恩,我們要知足。真的是感恩、知足,好好地發心,要如何來造福、積福,福是做來囤的,不是做來抵消,做來抵消是來不及。我們現在臺灣社會真的是很平安,而且生活都不錯,尤其是我們的醫療、教育,真的我們要真滿足。」

「大林在二、三十年前,我們這塊土地還是甘蔗園,現在看看我們醫院,我們的醫療已經建設起來,也經過二十幾年了(大林慈濟醫院於2000年啟業)。」

「所以二十多年前的甘蔗園,那時要蓋以前,大家在割甘蔗,我也有走入甘蔗園,看到用那麼多人工在割,回到在籌備處,杯子拿起來,喝的茶是甜甜的茶,這個茶,聽到是阿靖(慈濟志工林淑靖)公公、婆婆,他們的甘蔗園,割了甘蔗後,他們把甘蔗尾的芯採起來煉茶,那分滋味,此時再回憶起來,好溫馨,很甜美,很美的那種感覺。」

「現在科技很發達,我很感恩,我們都有把畫面留下來,這兩位老菩薩,現在和二十幾年前,人有變嗎?肯定是有,因為年紀大了,走路腰會比較彎;不過,他們心有變嗎?一點都沒變,他很真,真心,很勤勞、很甘願。看他們二個人,以前醫院旁邊搭一個茶水寮;現在他們回到他的鄰居土地,同樣再蓋起來,現在每天一樣照常提供茶水。同樣,那念心、那個願,沒有變過,儘管年紀大了,他還是勤勞,甘願用心、用力付出,我很敬佩他們,也很敬愛他們。」

四大不調災頻傳 點滴共善拔苦難

慈濟人也是社會人,每一個人奉獻所能以及所能做,點點滴滴累積成志業,能再與眾人合、與社會合、與世界合。

「慈濟,將近半世紀,快要六十年了,看一路走過來,從五毛錢到現在,我們全省大、小醫院有八個地方,四大四小醫院有在山上的、有在鄉下的、有在都會區裡,這就是應因緣所需要。所以,我最感恩,雖然辛苦在前面,但是感恩滿滿,不管哪家醫院、院長、大醫王,大家都是合,合心。」

「上午,也有若瑟醫院(天主教若瑟醫院)院長、副執行長、還有副院長,他們來也在分享這個(雲嘉)地區,現在有增加幾間醫院。不過我們還是要合和互協,這樣合起來。我用手比『合』,現在的醫療多很多,不過我們要互動,我們要會合起來,所以這麼多要『合』(手勢,雙手指頭相靠)、要『接』(大姆指對拉),『合』與『接』要接起來。」

「中國字叫做『合』,聯合國的『合』,國家,全世界在聯合國互相互約、互相勉勵,要如何對每一個國家發展,要如何和平,要如何為人間造福。我們也是每一回聯合國大會,我們都有去參加。總是聯合國,世間事情,各國的生態,在那裡我們可以聽得很清楚。」

「現在四大不調和,氣候變遷。看看土耳其、看看敘利亞、看看歐洲,或者俄烏動盪,看看難民潮在跑,所以不管水災、火災、地震、人禍,這都造成了天下的災民很多。氣候的災民,比較容易穩定,但是戰爭的難民,那就是很苦!要支援、要救,重重地困難,因為危機四伏,如何去幫助?」

「有時我們執行長,他們接到國際訊息,來報告。我就說:『我們慈善的顏博文執行長,你們趕緊聯絡。』我們走哪條線會快速、平安,物資如何落地,是要空運、水運或是當地採購,這都需要用心。這種不管是短距離、遠距離,總是這分真誠的心。」

「所以說,我們四大志業,不管是慈善要關懷天下國際,只要我們做得到,我們義不容辭。」

佛陀故鄉布善愛 啟發愛心滅貧窮

佛陀教育我們,學佛要心包太虛,量周沙界,心與量擴大,則不同國籍、不同語言都能在同一條道上。

「很感恩,尤其現在的科技這麼發達,我人坐在這裡說話,開始就看到慈濟人長長的隊伍,這樣每個空間都有,坐在外面,長長的廊道走過來。剛才上來時,有十個國家,一千一百多條線線上聆聽,好快哦!上來這邊坐,又是一千六百條。所以說,這樣一音,地球圓圓,所以叫一音圓演。」

「看到了全球慈濟人。剛才我們在2023年《慈濟大藏經》影片有看到佛陀的故鄉。看,這二千多年來的時間,其實感慨良多,因為最近這兩、三年來,我就說,該要回饋佛陀的故鄉。」

「佛陀故鄉與二千多年前,那個時代,他們的社會環境沒有什麼變——好聽一點就是很純樸,一樣很多土磚屋,一樣草茅屋很多;生活,要如何去討生活呢?因為佛陀故鄉,國際朝聖者多,所以去朝聖的人,當地很多人都是靠國外來朝聖,他們手向上,這些朝聖者就布施愛心、布施、布施,所以很多人就是如此在生活。」

「現在慈濟人去了,真的開始宣導,如何將心轉變,才有辦法翻轉貧困。慈濟人開始先用善、用愛去膚慰、去擁抱。入他們鄉村,看他們老人孤寡,我們要如何來幫助他們;看到大家庭,父母做工,小孩子很多。我們到那裡,這兩三年我們鼓勵讓孩子讀書,教他們洗手,教他們端碗,教他們吃飯;再來供應他們衣,尼泊爾藍毘尼那裡,冷的時候很冷,熱的時候是很熱,所以我們提供衣服,慢慢地學生我們提供制服,一段、一段慢慢來供應,慢慢教育。」

「這是我們這段時間,我很感恩這一群新加坡、馬來西亞的慈濟人,他們每天,將近三十年很精進,每天的晨語,他們沒有漏掉,每天每天聽,雖然有時差,但是靜思語,不管晨間或者凌晨,或是上、中、下午,他們一定聞法,開始聽就接受,句句入心,步步身體力行。所以在國外的慈濟人,他們比我們臺灣還珍惜慈濟這樣的帶動,他們比我們臺灣更加珍惜。」

「目前,已經十幾個國家上線,可見聽法的人是很多,他們不只聽師父在說法,他們也很重視我們在分享,他們看到、聽到,所以人人能啟發愛心。對天下影響很大,所以會覺得這念心,我很安慰。我們現在環境,科技發達,我輕輕講,前前後後聽得到,可以跨國都聽得到;我一口氣在講,但是這麼多人耳聞結合起來。」

點滴不漏聚善愛 合和互協是一家

珍惜聞法因緣,時刻不放鬆,點滴不錯過,慈濟人這分心匯聚起來,就能發揮影響。

「所以我常說:『點滴不漏』,我們一點一滴可以做到愛心豐富,信心凝聚和合;這種合,社會的愛,士農工商人的愛心,大家都不同,手指頭擺出來,都不一樣,經濟都不同,但是大家共同那分的愛,師父通通感恩。」

「是啊,這種『合心』讓我好感動。我這一回在臺中,一群從土耳其的校長、老師,還有敘利亞,他們來,在那裡和他們說話,若我對他們合掌,他們就這樣右手放在左胸前;後來我就這樣右手放在左胸前,他們就這樣合掌,你看這就是互相尊重。他們還唱一首歌給我聽,你們看這手語,就知道他們比什麼?〈一家人〉。他們還是我們,都是一家人。」

「感恩這種愛的能量,這種和平大愛,很感動。感恩我們醫療在此,希望我們永遠永遠都是一心一志,我們就像過去那樣合心,合心還要互愛,還要協力,這種合心、和氣、互愛、協力,是全球慈濟人共同的語言。」